在荷兰留学,意外成为电焊效果器 DIY 音乐人

2020/09/08

撰文:阿拙

我是阿拙。

设计学院小学生 + 音乐人 wannabe;来自 Rock Hometown 石家庄,现暂居荷兰南部;一个各种层面上的“野路子”,并且走过的路基本都是弯的。

小学5、6年级的时候,我有了我的第一台MP3。跟很多人一样,这是我乐迷之路的起点。也是因此,我开始渴望拥有一把吉他,渴望像MP3里的那些声音一样,拿起吉他唱自己的歌。

我生长于一个披着“开明”外皮、有着传统内核的家庭,长辈们觉得玩摇滚乐的都是些不三不四的人,我还记得他们这样挽尊:“你看那些吉他手,不都是站在后面给人家伴奏,要学咱就学古典吉他,可以独奏。”

于是我被送去琴行,硬着头皮断断续续地学了两年古典吉他。当时的所学,现在基本都已经还给了老师 —— 除了拿琴的习惯 —— 到现在无论我弹什么琴,只有斜上45度贴着胸口的姿势才觉得舒服。

第一把琴是我爸从他在文工团工作的朋友那儿借来的 —— 一把退休了的红棉牌古典吉他,我最大的印象就是这琴的弦距特别高。有一天我终于受不了了,决定带它去琴行调调,琴行的师傅跟我说:“你这琴琴颈跟琴箱之间都裂开了,琴颈被弦拉得会越来越弯,我调不了。” 有了琴行师傅这份“病危通知书”,我才因祸得福被允许购买我人生中的第一把一手琴,木吉他。之后的这些年,随着升学和其他各种缘由的迁徙,我买过数把吉他,也都还是木吉他。

借着小时候的那点基础,我平时大多数时候只是随手扫几个和弦,翻唱翻唱自己喜欢的歌。直到一年前才入手了一个 midi 键盘和音效介面,正式开始创作。

青春期的收藏,已经落满灰尘的CD们

青春期的收藏,已经落满灰尘的CD们

开始写歌之前,我一直以为,你喜欢什么样的音乐、平时听什么样的音乐,写出来的东西多多少少会是相似的。直到真正开始写才发现 —— 像小时候偷偷骑了爸爸的二八自行车,或偷穿了妈妈的高跟鞋 —— 我根本无法完全掌控写作进行的方向。很多时候,最后写出来的东西会跟预想的完全不一样。从这个层面上,我觉得创作的历程对于我这样的野路子来说,有点像玩游戏,一步一步不断点亮前方的地图,只身进入一片潜意识的领域,只有回头看的时候才能意识到自己究竟在做什么,于是带着意识和意图再回去,一遍遍反刍、推敲、整理,有时还要做减法。

用 midi 乐器写了一阵歌之后,我开始怀念吉他,我想念那些不经意的不完美的声音,我不认为偶尔的小瑕疵是不好的东西,在我眼里它是“人味儿”。

于是《Garlic Boy》这首歌就诞生了。这首歌与其说是写出来的,不如说是唱出来的。刚想出歌词里的那个故事的时候,我对这首歌期望很高,结果一直都写不出自己满意的旋律,最后我直接弃疗,删掉了写好的部分,就跟着和弦进行即兴唱,于是就有了这个十分直觉性的旋律。

歌词讲的是一个外号叫“蒜香男孩儿”的外星男孩,他除了一身蒜味儿之外跟地球人没两样。他的飞船出故障了,迫降地球,没钱修船,就去面包店打工挣钱,但是他不管做啥面包吃着都一股蒜味儿,于是他就被辞退了。之后他碰到了自称吸血鬼猎人的人要雇佣他(传说中吸血鬼怕大蒜),结果那人第二天被关进了精神病院。在地球经历人间冷暖之后他说:“没人告诉我,当你很辣的时候,生活会很苦。” 大概就是这个意思,背后的含义相信大家很容易就能解读到。

这首歌的吉他部分我是用两把木吉他+麦克风录的,在歌的后半段我决定给吉他加上失真效果器,木吉他+DAW里的虚拟效果器局限性还是很大的,这时我才第一次动了买电吉他的念头。

于是今年寒假的时候我开始在“荷兰闲鱼”上物色吉他跟音箱,最后联系到了在阿姆斯特丹再往北的小镇一个吉他卖家和一个在阿姆的音箱卖家。

第二天我便坐火车北上取琴,卖给我吉他的是一个70岁左右的老爷爷。他前一阵中风了,本来是乐队的主音吉他手,中风后手指不灵活现在就弹弹节奏了。他卖给我的是他之前去小酒吧演出的 Gig 吉他,这把琴比一般的 Tele 要沉一些,他现在也背不太动了。

告别老爷爷后,我背着吉他坐着空无一人的火车到了人满为患的阿姆,卖给我音箱的是一个风趣健谈的青年。我们从音乐聊到廉租房,有的没的聊了一路,最后他送我到阿姆南站,告别的时候他说:“祝你好运,以后我听收音机的时候会注意会不会出现你的名字。”

有了这把 Tele 之后,我很自然地去开始了解效果器,随后组装了我的第一个单块效果器板。我叫它“穷x大学生板”,因为这上面最贵的效果器也没有超过350人民币,它刚刚好可以达到我想要的音色,没有什么高级华丽的东西。

Ammoon Pockverb 混响

没过几天欧洲也爆发了新冠疫情,学校停学,我把自己关在家里,一个星期去一趟超市,此外从未出过门。期间我很多时间都花在了了解各种效果器上。不管什么行业,器材是个大坑,几年前曾经沉迷镜头,现在又掉进了效果器的大坑。

又是偶然,我在 reddit 上发现了一个 DIY 单块效果器的版面,很多经典的效果器的电路图都已经是公版,自己焊一块一般比在外面买能省2/3的钱。虽然密密麻麻的电路元件看着挺吓人的,但是为了省钱,我买了一套最便宜的电焊工具套装开始了手工制作效果器的旅程。

完成了第一块效果器,分享到论坛之后,我发现一件挺荒谬的事,大多数人并不在乎你的效果器听起来如何,而多是在评价你效果器的外观以及电路是不是焊得干净利索。

其实作为一个有着设计专业背景的人,我还真的本能地比来自其他专业的人更关注外观这件事,关注如何在有限的尺寸与配件选择中表达自己的想法和审美,我会花很多时间在选择配色、字体、甚至贴纸的材料上。根据一块效果器的功能和音色去给它起名和设计视觉是一件很令人享受的事。

比如下面这块,它的电路是基于 Earthquaker Devices 的 Sea Machine 来做的,EQD 给它的定位是合唱,但是它也可以达到比一般合唱更实验性的音色。它除了海浪的感觉,还让我有一种宇宙深处的感觉,它混合了太空跟海底,这两个完全相反却又十分相似的地方,于是我给它起名:Atlantisian Astronaut 亚特兰蒂斯宇航员。视觉上用了水纹,蓝白两色的旋钮,蓝色的LED,和海绵宝宝的字体。

这一块是一个基于 Death by Audio 的 Reverberation Machine 的混响,它跟刚才那块其实有异曲同工之妙。它不是个安安分分的混响,低音的失真很明显,增益开大了之后有种十分噪音的晕船感,所以视觉上我又一次选用了跟水有关的元素,用了松本大洋画的一张三个小男孩跳水的插画。

当然,电路本身比外观重要太多了。说到 DIY,主流的制作电路板的途径有三种,我用“野生”程度来区分,最“野”的是用万用电路板(vero / strip board),它最占空间,它的正面是圆孔,背面是一条条通路,需要自己挖断路。如果是简单的模拟电路,比如法兹或者其他一些失真类,用万用电路板最省钱省事。下面这个动图,是我用万用电路板做的一个效果器的过程,它是一个延迟,所以比失真类复杂很多。

第二种是自己蚀刻印刷电路板,我没有使用过这种方法,我对强酸有点犯怵。

第三种是将工程文件发给制作印刷电路板(PCB)的厂家,请他们制作。淘宝上有很多这样的店,我在荷兰使用的服务也是从东莞发的货。第三种算是工业化生产了,一点都不野生了,耗时多一点,稍微贵一点,但是焊的时候最省事省心。这一种最省空间,尤其是可以使用表面焊接元件(SMD)。像我下图这个效果器,它的核心是一块fv-1芯片,它就是一个 SMD 元件,目前市场上很多数字类空间类效果器都用到了它,它自身有7个不同的数字效果(我下面这块效果器的电路不是我设计的,是一位仁兄分享在 Github 上的)。这个效果器通过增加两个外部储存,使它拥有23种不同的效果,这三块芯片让我联想到了三头六臂的哪吒,所以给它取名哪吒,视觉也用的哪吒的形象。

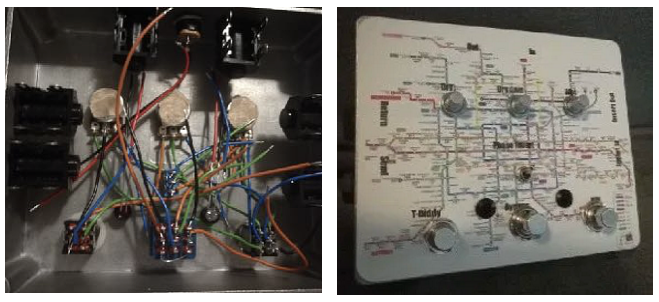

最后分享一块我最近在做的效果器,它其实不是“效果器”,它的功能是把吉他的干声分成两股,让你可以混合两条不同的效果器链,或者混合一条干声一条湿声。没焊 PCB 之前,它内部的线路有点像地铁图,于是我视觉上用了北京地铁图。今年碍于疫情无法回国,也是有点想念国内了。

从三月到现在,我一共做了15个左右的效果器,不光是对音乐的热爱,说实话因为沉迷焊电路我已经很久没把时间放在写歌上了。焊电路对我来说更像一种冥想的方式,它要求高度专注,让我得以从现实的焦虑中得到几个小时的解脱。在我设计上陷入瓶颈和负面情绪的时候,给我开了一口通气的窗。

但我决定今年不再为自己做任何新的效果器了,我为自己制作了这么多种新的音色,新的可能性,却还没有应用它们。烧器材说白了只是消费主义的一个延伸,其实这何尝不是一种为了抵抗特殊时期的焦虑的“囤积”,占有的狂喜过,丰裕的物质后带来了更多的悲观情绪,不知道猎人看着满墙的战利品会不会也突然陷入抑郁。

重要的还是要回到音乐本身,写作本身。

本文图片由音乐人提供

作者:阿拙,校对:外外

收听阿拙在街声上的作品