傻子与白痴:人类的终极话题不过爱、意义、欲望和便当

2021/12/16

撰文:琉球

与傻白的采访约在了哇唧唧哇公司,11月底北京已经下了几场雪,四个人裹着厚重的羽绒衣携一身寒气鱼贯而入,瞬间把会议室挤得满满当当。他们住的地方离公司不远,溜达着就过来了,蔡维泽坐下后顺势一滑,把自己舒舒服服埋在大帽衫里,接着熟练地拿手机点起外卖。

落地窗外是晚高峰川流不息的北京夜景,这四个当初因为一纸合约勇闯大陆的“北漂”青年,如今似乎完全融入了这里,颇有些主场的意味。

两个小时的采访里,街声和傻白聊了聊爱、音乐,与24岁本命年里男子汉的成长故事。

关于爱,也许提问就是最好的回答

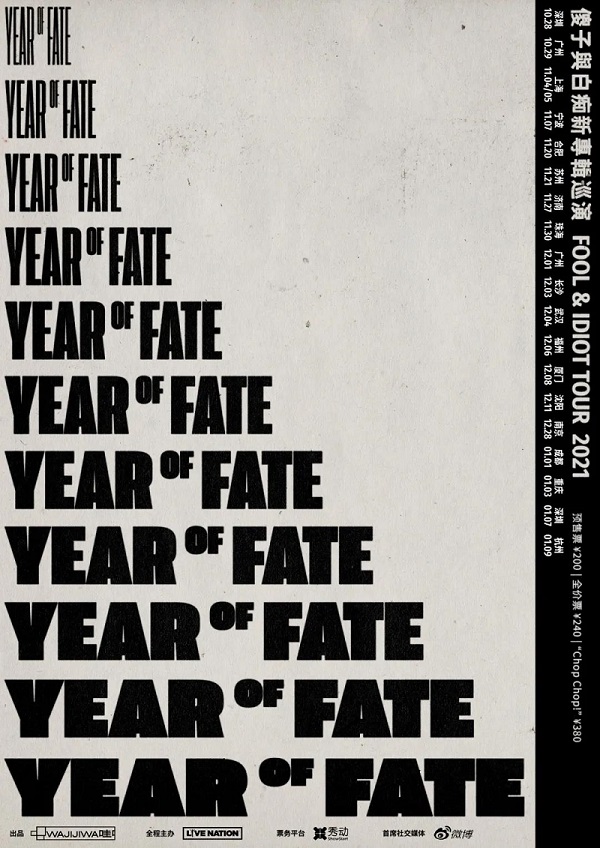

去年12月在台北简单生活节压轴后,傻白已经大半年没有动静了。这段期间乐迷不是没有猜测过新专辑的样貌,可直到10月底《Year of Fate》发行,还是惊到了各路听众。巨大的转变犹如投下重磅炸弹,从媒体乐评人到听众粉丝,全被打了一个措手不及,甚至有人评价他们是“脱胎换骨整容式的转型”。

傻子与白痴的第二张专辑《Year of Fate》虽然只有7首歌,总时长约30分钟,却包含了巨大的信息量:全英文创作、回归吉他贝斯鼓三大件编制、强烈的根源性和实验性、与神秘嘉宾龙丹妮对唱,每一项都在颠覆人们既往认知中“这样的我们该去哪”的台北少年形象。

傻白自己却觉得这是再自然不过的事,甚至,本该如此。蔡维泽拒绝了对傻白转型的剖析,“你没办法把所有事情都揉开捏碎,要看就得看一个整体。过度分析反而会流失掉精准度。”

傻子与白痴2021年新专辑《Year of Fate》封面

傻子与白痴2021年新专辑《Year of Fate》封面

相比第一张专辑的线性写作模式,《Year of Fate》从主题概念到每首歌的产出都齐头并进,每个环节都自然而然成为上一个环节的结果,同时又推导出下一个步骤,最后一起收尾,回归原点,形成一个圆满的圈。

《爱的万物论》作为楔子,引出了专辑的主题“爱”,虽是老生常谈也包罗万象。“大家都是同样的物种,无论探讨什么,最终都会回到那几个话题:意义、追求、爱、欲望和便当。”

傻白一直不觉得题材是什么问题,切入角度才是展现功力的地方。于是在《爱的万物论》里,蔡维泽没有聚焦某一具体的动作或情绪,而是将爱的价值和影响放大到跨越时空的高度:

尽管思考这样的问题

看似虚妄又没有意义

但我仍相信这是值得

用一生的时间去寻找答案的”

横跨整张专辑,在最后一首《At The Heart of Everything》里,傻白再次回归主线,似是对开头的呼应,又像是对自己困惑的释然:

关于爱

一直希望从你身上获得解答

但后来想想

也许提问就是最好的答案吧”

关于爱,《Pinky Sunset》大概是专辑里最浪漫的一首歌,慵懒的萨克斯让整首歌沉浸在晃动的酒杯、摇曳的落日和华灯初上的城市里,仿佛在粉色夕阳的梦幻滤镜下,世界都变得纯粹又可爱。

然而真的永远可爱吗?

“‘可爱’的英文是‘adorable’,这个词其实很无敌,当你说出它时,已经事先屏蔽了所有不好的前提,所以才引申出‘kindness’与‘cuteness’的对照。”蔡维泽像英文老师一样,开始细细拆解歌词里的文字游戏。

“我们默认爱是温暖美好的,但常常忽略随之而来的负担与责任。有时我们只想要被爱的感觉,却没有准备好付出相应的代价。” 每个人都想在爱里做那个无条件“adorable”的角色,没有重量得享受,但蔡维泽偏偏选择揭穿一切。

我不喜欢拙劣的谎

和经不起辩证的爱

所以在装得够像了以后

再来探讨这件事情吧”

即便是这样极致缱绻浪漫的曲子,蔡维泽也没有把它变成一首名副其实的小甜水歌。在他们看来,傻白更适合用理性的视角讨论东西。虽说这张专辑更多着墨音乐本身,但蔡维泽还是不自觉在文本里隐藏信息,这已经成了他的习惯。

Back in the 18's I was in a very famous TV show

蔡维泽一直觉得创作是一件痛苦的事,“比如健身,你知道标准在哪,肌肉更大块就是好的,但音乐不是,作品发表前你无法确定它是不是对的。”然而创作同时又是一件很爽的事,特别是一切犹如命中注定般顺理成章,水到渠成地发展组合到一起,最终让歌曲有了自己独特的模样。

当选择用英文创作时,蔡维泽没有考虑所谓传唱度,他看重的是表达能否到位以及与音乐的适配度。为此他特地请英文母语的朋友帮忙修改语法,同时为了听众更理解歌曲,蔡维泽在翻译的时候选择意译而非直译,相当于一首歌写了两遍歌词。

《Stinky Tofu》是整张专辑里蔡维泽最满意的词作品和翻译作品,用光良的话来说,这首歌史无前例地展现了傻白作为“坏男孩”野性、不修边幅的一面。

臭豆腐代表着一种反精致、反矫饰的精神:

比起这过度精致的城市

也许过度发酵的我更值得下咽

你懂我意思吗?”

歌词里处处埋着带刺的尖锐宣言,和故意搞得粗粝失真的吉他音效相得益彰。录制期间,制作人借来的vintage音响一度纸盆快要破裂,他们中途停下把被震松的螺丝拧紧,才得以继续。

在介绍这首歌时,蔡维泽正腔圆地向我解释:“我不喜欢那种很事儿的人”,并且骄傲地表示这个词是他北京麻吉教的。一旁的维均没听懂,维泽还尽责尽责担任起了北京话翻译大师。

很难从他们的每首歌背后发掘出具体的小故事,更多是日常情绪的累积,当感受足够强大,就成了一首歌的动机来源。

比如《OY》取自是“Oh Why”谐音,并非有针对性的发问,而是截取日常生活片段的无意义感慨。“今天工作很疲惫,回家路上手机还掉了,如果要选择一个感叹词,你可能会脱口而出:Oh Why……”

作为专辑第一首曝光的歌曲,《OY》开场那一声充满野性呼唤的吟唱,瞬间把听众的惊喜值拉到顶点,弹性十足的riff让人很难抑制和他们一起摇头晃脑的冲动,蔡维泽把嗓子完全放开直给,在一段团员们野人般的鬼哭狼嚎后,吉他逐渐失真,幽默的管乐画龙点睛,将一首玩闹歌在结尾提到了实验噪音的高度。

“选《OY》当做主打歌,因为我们当时觉得它一定会爆红!——当然现在看是没有啦。”蔡维泽像小孩一样任性骄傲地说着自己的偏爱。简单直接,有趣上头,不需要过多文本理解,也没有阐释什么宏大深刻的道理。《OY》的MV拍摄也非常随性,乐队与导演只开过一次视频会,到了现场删改脚本,两天的拍摄,一天拍乐队,一天拍空镜和群演,视频上线前,维均甚至不知道自己在演什么,MV中的笑场和不知所措完全是真实流露。

《Hurry up, Eric You Fool!》是整张专辑里最自由也最复杂的一首歌,维均觉得专辑哪怕到此结束,也足够圆满。大块即兴演奏与声音采样,多种曲风融合拼贴,极富戏剧感与画面感的奇异结构,短短4分钟,听众的体验像不断掉进一个又一个兔子洞,往梦境的最深层跌坠。

开头仿佛太空密码的合成器音效与蔡维泽略带迷幻粗粝的声线,营造出压抑焦躁的氛围。“Chop chop, chop chop越快越好”,正当你以为要开启宇宙逃亡之旅时,有人突然按下暂停键,一声“咔嗒”,所有紧张戛然而止,场景瞬间切换到某个悠闲的小型剧场后台,小号与萨克斯闲散地聊天打趣,如果你仔细听,还能听到不间断模糊的说话声,那是制作人陆希文偷录了一段大家的聊天加到歌里,让人声成为一种音效,与管乐营造出的对话感相互呼应。

忽然一阵掉落时空隧道的急转直下,大幕拉开,台上正演着百老汇最热门的音乐剧,灯光绚丽夺目,爵士摇摆大乐队热烈吹奏,演员们集体跳着欢乐的舞步,每个人脸上都挂着完美到夸张的笑容,仿佛这个世界本就如戏剧一般热闹奇幻。甚至在巡演现场,这首歌还加上了小号Solo,呈现出更丰富的样貌和色彩。

这样一首特立独行的作品,最早的灵感却来自团员间的互相“嘲讽”。

维均很喜欢一部动画《马男波杰克》,主人公“马男”是个过气明星,在中年危机与往日荣光之间不断挣扎,维均常常把片尾曲中的歌词“Back in the 90's”改成“Back in the 18's I was in a very famous TV show”,用来打趣蔡维泽2018年参加《明日之子》夺冠的经历。对自己抱有高度自嘲热情的蔡维泽,决定写一首“美国90年代TV秀”般让人眼花缭乱又诙谐幽默的歌。

这首歌最先成形的是载歌载舞的后半段,就像他们现在的状态,带着时过境迁的潇洒与坦然;之后再回溯三年前的紧张焦虑,才有了工业电子风格的首段;中间用大段管乐Solo过度,最终完成了这首仪式感与个人风格极其强烈的作品。

与龙丹妮对视的那一眼,就决定是她了

《第一支舞》在整张英文专辑里,显得有些格格不入,像一群猛男里混入一个青涩大学男生,还是从80年代穿越过来的。很多人好奇为什么傻白会翻唱一首比他们早出生10年的老歌,维均却说,想cover这首歌很久了,终于等来了一张复古气质的专辑可以达成心愿。

《第一支舞》创作于20世纪80年代,来自校园民歌才子叶佳修,发行之初就立刻袭卷全台校园,时至如今,每年大学的舞会、联谊或迎新晚会都会响起这首歌,已经成为台湾人不分长幼的共同回忆。

维均还记得大学第一次听到这首歌的场景,那是大一的联谊晚会,新生们跟着学长姐在山上围着篝火做游戏,歌曲响起,所有人被要求做一系列规定的动作,但其实音乐和舞步根本不重要,重要的是借此成功牵起了陌生女孩的手。

“小时候全班跳健康操,中学大家都唱周杰伦,严格来说《第一支舞》是所有人有共同记忆的最后一首歌,也代表着我们学生时代集体生活的结束。”

作为专辑里唯一一首男女对唱,傻白认为Feat的人选至关重要,既要有音乐性,又要符合歌曲氛围,最好能有讨论度或者出其不意的破格举动。他们列了一长串名单,甚至包含许多梦幻大咖,也遭到过一些婉拒。正在焦头烂额之际,刚巧老板龙丹妮约他们吃饭,众里寻他千百度,那人就坐在饭桌对面。

维均回忆当时的场景:“就像数学课上老师找人做题,往台下扫了一眼,你刚好抬头,目光对上了,就是你了。”不过龙丹妮没有当场回复,出于对乐队的负责,她思考了几天,才答应了这个邀请。

录制当天,蔡维泽一同参与了监制和配唱,在门外,他们是老板和艺人,录音室里,他们则是音乐人与制作人,“龙总信任我们,我们也信任她的唱法和诠释,没有沟通上的阻碍,或者要给对方面子什么的,就像一个歌手在录音,我们共同完成专辑的一部分。”

《第一支舞》录制现场(photo by Dolores)

《第一支舞》录制现场(photo by Dolores)

傻白将原曲的二拍子,改成更适合跳舞的三拍子,邦邦弹起无品贝斯,与管乐和如梦似幻的和声营造出更加悠扬的意境。蒙上时光滤镜,蔡维泽难得一见的温柔声音与龙丹妮成熟的声线仿佛隔着青葱岁月缓缓对话。

除了创作和编曲上的革新,《Year of Fate》能惊艳众人,制作人陆希文功不可没。傻白最早知道他,是因为好兄弟文兆杰的专辑《其后》,维均见证了Demo在陆希文手里变为精美成品的全过程,那时就对他赞佩有加。后来因缘际会,傻白四人在去年某天去陆希文家中聊了一整晚音乐,彼此都觉得情投意合,当下就向陆希文发出了制作专辑的邀约。

“审美前卫,富有创意和质感,他的经验背景也很适合这张专辑。当然主要是因为帅,脸比音乐重要。”维均认真补充道。

傻白和制作人陆希文在11月巡演上海场后台

傻白和制作人陆希文在11月巡演上海场后台

对傻白来说,最开心的莫过于把陆希文私藏的古董乐器玩了个遍。为了配合专辑中的根源音乐,陆希文找来很多市面上少见的vintage设备器材,竭力营造出复古质感,同时和光良一起为专辑加入众多堪称点睛之笔的管乐段落,邀请了一众伯克利好友帮忙实录乐器。光良在陆希文的鼓励下,重拾了近10年没碰的小提琴,练习一个礼拜,完成了《At The Heart of Everything》最后那段气势磅礴的弦乐。

陆希文不会去干涉乐团的方向与初衷,但也有自己的审美和坚持,专辑里众多创意都来源于他。跟着傻白练团久了,陆希文说“垃圾话”的水平也日益增长,甚至逐渐形成了自己的幽默,他会偷偷把乐队排练时的即兴演奏、对话声响保留下来,巧妙融进歌曲中,让录音室专辑也能呈现练团现场的生动氛围。

《Year of Fate》专辑pre-production(photo by Dolores)

《Year of Fate》专辑pre-production(photo by Dolores)

本命年的男子汉成长

就是这样一张包罗万象、满到不行的专辑,傻白最终选择了用“Year of Fate”(本命年)来概括它。在讨论时曾经有很多反对意见与备选提案,但他们还是力排众议留下了这个名字。

“我们希望专辑名字足够有仪式感,可以概括里面所有的情绪,它是一个累积,不是某个时间点发生的故事。再者“本命”听起来很酷。”

傻白四位成员属相相同,过去的农历鼠年是他们全员的本命年。俗话说“本命年犯太岁”,“Year of Fate”是傻白坎坷的本命年,更寓意着改变世界命运的一年。

2019年6月到2021年11月两张专辑之间,本该是傻白密集演出、创作、参加各种节目通告的快速上升期,2020年春节突发的疫情却让这一切难上加难,为了工作,傻白的隔离时长已经累计将近100天,在所有乐队里遥遥领先。

2021年9月,傻白录制《明日创作计划》深夜返京

2021年9月,傻白录制《明日创作计划》深夜返京

“20刚出头时也会经历一些挫折,就像第一张专辑里表现的,我很痛苦、很惆怅,我是个忧郁的小孩。可当疫情发生后,这一切都显得微不足道。如果第一张专辑是Young Boy,现在更像男子汉了。”

当个人情绪在时代剧变中忽然变得渺小,正处在青春期尾巴的少年们或被迫或顺势迅速成长。蜕变之快甚至来不及留下轨迹,一眨眼看到的风景就全变了。

“疫情这件事真的太大了,甚至让我很好奇过了十数年后再回望现在,整个世界的艺术创作会有什么变化。能在这个时间点出这张专辑也很让我期待,它会在我们未来漫漫人生中,扮演一个什么样的角色。”

我问蔡维泽,你还记得当初参加《明日之子》时,信誓旦旦说要把独立带向主流的豪迈宣言吗?蔡维泽哈哈一笑,说当时大概“脑子有问题”。

“你觉得三年前的蔡维泽怎么样?”我把这个问题抛向维均,两人对视一眼,默契地说道:“就,袂䆀[bē-bái]啊。”(闽南语:不错)“不是每个人都有这样的经历,如果没有那次节目,也不会有这张专辑,一切都环环相扣。”

“他不错,在那个年纪有自己的想法、梦想和渴望,至少有在追求什么,尽管那些事情没他想的那么简单,最可贵的是他没有被当时自己无谓的愤怒和不着边际的情绪所绑架。”蔡维泽最终选择用“不错”来评价三年前的自己,如果能穿越回去他会对自己说:“多存点钱,你以后会懂得劳力士的好。”

包括第一张专辑《夜长梦少》蔡维泽也给予了同样的形容:“青涩,但不至于尴尬,它是成长路上的必经过程。我们从不期待它会成为惊世巨作,但是两张专辑之间,我们的眼界有了很大增长,这个过程是值得的。”

一开始玩乐团的时候,傻白带着很强的目的性想去表达一些东西,输出价值观,说自己想说的话,慢慢的他们更希望尝试,“当音乐只是音乐,在没有失恋、觉得自己很逊、感觉老去或大叹命运不公等这些背景的支持下,它可以覆盖得多广或多有力量”。

对蔡维泽来说,文字是具象的、熟悉的,音乐是抽象的,并且有一定技术和经验门槛。许多华语音乐人习惯把所有输出交给文字,但在他看来,那不一定能被称为音乐作品,有些甚至只是“配乐诗朗诵”。

“你可以写文章,发表演讲,拍电影去传达观点,但如果要标榜自己是音乐人,就要具备用音乐表达情绪的能力,至少两者是平等的。所以这张专辑我们特别关注,到底能用音乐承载多少情绪,而不是把表达全部依赖文字。使用文字应该是加分项而非借口。”

“酷”是所有表演者追求的境界

憋了大半年回归舞台,蔡维泽开心地说有一种重获新生的感觉。除了乐队四人,还有小号和身兼键盘、和声、大提琴、打击乐多职的乐手一起演出,每一场都有不同的即兴演奏,在成本允许的状况下,尽量使用乐器原声。

在巡演制作上,为了呼应专辑呈现的戏剧张力,导演将整场表演的安排分成上下各半。除了将《Hurry up, Eric You Fool!》编成不同长度和配器的版本标示演出的气氛转变之外,在上下半场中间,会出现一段影片,以理性的男声旁白陈述人类对于“爱”的思考和探索过程。旁白声中,蔡维泽出现在台上,戴着略显nerdy的夸张眼镜翻阅厚厚的书籍,无声演绎独角戏,让大家从音乐中稍微“抽离”出来,短暂思考“爱”的议题。接着,演出下半场开启,接续的曲目正是《爱的万物论》。这段串场是维均提出的创意,制作团队将其落地实施,确实成为了十几场巡演下来,观众最为记忆深刻的桥段。

蔡维泽则担起了“服装总监”的角色,他在微博里特意为专辑的着装写了一篇小作文:“《Year of Fate》这张专辑,从一开始就并不想要从特定的当下出发:不想穿得雅痞阳光黑暗文静等等情绪性提示字眼的衣服,为了贴近中立、平和的状态,无非就是在全裸与西装两者中做选择(自然不太可能选择前者)……”

这次巡演,蔡维泽希望用“音乐演奏者”的姿势去表演,而不是穿着具有情绪化的服装。他和经纪及服装师一起开会,将自己设想中每位成员的服装方向列出关键词,再反复调整方案,服装才变成最终在现场呈现的样子。无论是专门请裁缝量身订做的西装、团员配饰上的小细节或是每一场打上温莎结的领带,都体现了蔡维泽当下的审美方向。

“帅比较普通,酷更容易识别。作为一个乐团,最终追求的就是识别度。我觉得酷是所有表演者追求的一个境界。” 无论是音乐、服装、视觉或健身,他们做的一切,都是在努力让傻白成为独一无二的自己。

三年前,傻白做客街声音乐总监小树的网络电台节目《未来进行式》,被问道:你们现在20、21岁这个年纪在焦虑什么啊?

蔡维泽说,要怎么定义自己,这个问题会让人很焦虑。

两年前,傻白第一张专辑发行后,我又问了一遍,蔡维泽说:他们还没有找到答案。

今天我在采访尾声第三次把这题抛出来,问他们有没有新想法,蔡维泽一边大口吃着鸡胸肉羽衣甘蓝健康餐,一边斩钉截铁地回答:有。

“我们认清了一个事实,答案是,这个问题不重要。并不是说,你每天早上起床,对着镜子说,我要成为怎样的人,就可以定义自己了。未来会变成什么样的人,取决于眼下做的事情,而不是每天苦思冥想,我相信十年后自然会有人客观地定义傻白。怎么做自己不是一个问题,而是一种实践。”

这时维均忽然拿出手机,拍了拍维泽,两人凑在一起窃笑。手机上是一张肌肉猛男照,蔡维泽笑嘻嘻地说,“比如健身,当年的我肯定不懂,但现在能明白他们在追求什么了。”

快问快答

SV:每人说一个必须来看巡演的理由

蔡维泽:因为你们没事干

徐维均:有种就来看

郑光良:因为我们帅

李沂邦:因为我们很用心在准备

SV:推荐最近很爱的乐团或音乐人

徐维均:傻子与白痴(最近刚爱上)

蔡维泽:鸭打鹅,虽然是前辈,但确实是刚爱上,另外推荐许钧的新专辑《美梦公司》

郑光良:Bowaswell

李沂邦:许含光

SV:推荐一个喜爱的小众品牌

蔡维泽:purnell

郑光良:Ader error

徐维均:esc studio

李沂邦:zeit

SV:推荐一个最近很爱的生活单品

蔡维泽:蛋白棒

郑光良:跳绳

徐维均:eva初号机造型刮胡刀,在上海买的(维泽:根本不酷)

徐维均的eva初号机造型刮胡刀

徐维均的eva初号机造型刮胡刀

据悉,傻白将于1月回台湾过年,珍惜仅有的巡演现场见面机会吧!(因疫情原因,最终巡演实际信息请以傻子与白痴官方微博为准)

作者:琉球

收听傻子与白痴