当代电影大师:你看不惯的事,最后都会反映在自己身上

2021/11/09

撰文:阿哼

当代电影大师,这六个字曾在2019年至2020年间,在独立音乐圈中交头接耳地广泛传播,有人说他们风格太过复制九零年代,有人说他们是台北最酷的乐团之一,旋律畅快、现场震撼,光听那首长达八分钟的《那些事情是真的有意思吗》就被圈粉。主唱阿懋在那首歌里咄咄逼人地唱着一种成年后的自卑感,好像你某个亲戚家的中老年男性,无法挽回人生的挫败,于是目睹现在的任何事物都想评判一番:

——《那些事情是真的有意思吗》

2021年10月,当代电影大师发行首张专辑《告诉我他们都在本来的什么地方》前夕,我与乐队相约台北的一家茶店,想先探析专辑的幕后故事。尽管防疫政策已再度放松,半露天的餐桌上仍架着隔板,等乐队成员到齐前,茶店的里里外外只听得见中年老板对于疫情的批评。

经纪人提早告知,吉他手咏琪因身体状况不得不缺席,仅剩其他三位男团员受访。他们在台下的打扮和在台上没有多大差别,平头一身黑地走来,平头一身黑地坐下。主唱阿懋说起话来,不像歌曲里那样的讥讽与笃定,渐弱的尾音透露着深思与犹疑;反而同龄的贝斯手上杰目光锐利,夸夸而谈。他直来直往的发言,让我想起当代电影大师的副歌里常见的充满怒意的和声,而支撑着阿懋歌声行进的低频,恰恰来自于后者。

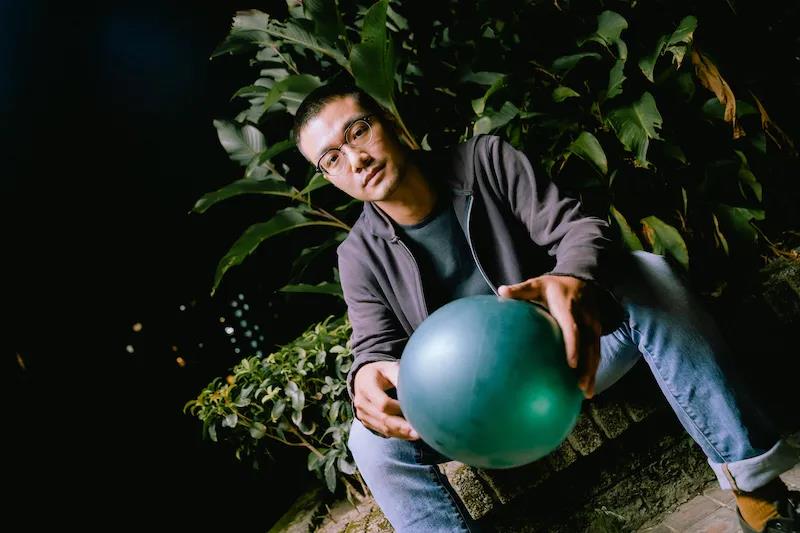

当代电影大师(左起):鼓手挺榕、贝斯手上杰、主唱阿懋

当代电影大师(左起):鼓手挺榕、贝斯手上杰、主唱阿懋

那些歌词是真的有意思吗?

当代电影大师由主唱兼吉他手“阿懋”黄元懋在2016年成立,并在PTT论坛征选团员。先后参与过假勇、阿鹿米尔等乐团的鼓手黄挺榕率先加入,面试之初曾困惑这支乐队怎么都没有慢歌。接着原本要当吉他手的曾上杰,也在阿懋的邀请下加入、顶替退队的贝斯手的位置(作为曾开过个展的新锐木雕艺术家,他早有接受不同媒体访问的经验。这或许解释了为什么他的答题态度更为笃定)。

2017 年,乐团通过Facebook再度发起征选,最终吉他手范咏琪加入,组成了近年双EP、首张专辑的创作阵容。回望当时那张征选单,不仅列举出了Arctic Monkeys、The Flaming Lips、My Bloody Valentine、Yo La Tengo、Yuck、P.K.14、刺猬乐队等数十组影响他们的经典乐团;Radiohead、DIIV 与透明杂志,更被以白字强调,一度引来不少目光与分享。

2019年,让当代电影大师闯出名堂的双EP《状态》与《拍谱》,分别以双北的两间排练室为名;一张主打后朋克的暗黑絮语,另一张表现noise-pop 混合民谣的青春奔放。招牌双重风格延续至首张专辑《告诉我他们都在本来的什么地方》,15首歌恰好前面一半冰冷强硬、后面一半温暖明亮;这其中有不超过一分钟的短歌,也有长达十一分半的作品。

负责词曲创作的阿懋说,这些并不是特意设计的结果,只是在创作EP时,偶然发现自己有这两股倾向:“有时候会变得很暗,有时是比较亮的,只是那时候先录《拍谱》的歌,并没有刻意要做另一个系列(《状态》)。”

主唱“阿懋”黄元懋

主唱“阿懋”黄元懋

聆听当代电影大师,很难不先注意到阿懋的歌声与歌词。

从大学时期开始玩乐队的他,毕业后以拍摄维生,曾经接过商业视频的导演、摄影,以及剪辑工作。前作《你大概能看到那画面从你的电视机》唱到“公馆附近”,新歌《告诉我他们都在本来的什么地方》提到“左轮楼下”(指音乐酒吧Revolver),隐隐约约定位了自己的台北生活观察范围。

阿懋的歌词用字简练,意象与韵律并行,句子的段落关系好比现代诗。他不习惯为一个特定的主题创作,反倒是用美感去拼凑琐碎。某些批判让人感到尖酸或讽刺,只能说是听者有心、对号入座了。

譬如《我不想听我不想听被宠坏的摇滚明星》《我看见庸才自命不凡》《我知道他们是假货》等新歌,频频辩论着艺术创作的真伪,态度时而戏谑,时而冷酷,其实是一根手指指向别人,三根手指指向自己。“你看到你看不惯的事,结果最后反映在自己身上。你之所以对一件事有情绪,想到最后却是回应了自己的缺陷。这些是我现在面对到的问题,然后把它写出来。”阿懋说。

——《我知道他们是假货》

听podcast找到制作人

《告诉我他们都在本来的什么地方》有着当今台湾地区乐坛少见的双CD规格,收录的15首歌在创作期皆耗费了大量时间打磨。

以开场曲《告诉我他们都在本来的什么地方》为例,这首歌断断续续地创作了两年,出现了两个版本,直到第三周录音前才定案。和旧版相比,不仅砍掉许多歌词,也大刀阔斧地更换了乐曲的速度。因为过程实在混乱且漫长,成员们也无法多补充任何细节。

“所以这个乐团就是在既健忘又没效率的状况下继续着?”我问。

“真的很没效率,我们排练超没效率!”

“我们每个礼拜练一次,产能很低。”

“然后可能下个月就说‘我找不上次的那个刺激了’,就重来了。”他们一人接着一句吐槽。

当代电影大师创作效率低,一首歌编曲jam上一年算快的了,两年则是常态。

当代电影大师创作效率低,一首歌编曲jam上一年算快的了,两年则是常态。

当代电影大师的创作往往从阿懋的词开始发展,叠上贝斯、鼓确认节奏形式后,才加入吉他与人声。这段编曲过程在排练室进行,全凭直觉、不断修改,一首歌jam上一年算快,两年则是常态。

“我们常常会说现在听这个版本,已经没有上一次那个感觉了。找不回来,那就重做吧。”

上杰笑着说,初听阿懋写的词时常常听岔,譬如把《你大概能看到那画面从你的电视机》的“世界永远美丽”听成“师姐永远没力”。在编贝斯时,他常常思考该怎么跟歌词意境抗衡,如果阿懋用词锐利,他就会更加锐利。

乐队的歌词批判,在他心中的联想并非摇滚明星,而是以前在艺术院校里遇见的某些学长、老师——他看不惯他们往往拥有话语权,却阻碍新生事物的发展,把仅有的知识当作全世界,拿来彼此攻击。

贝斯手曾上杰

贝斯手曾上杰

首张专辑与EP最大的不同,是找来落日飞车的“国国”曾国宏制作。上杰解释,2019年EP做完后,他们意识到自己缺乏和录音师沟通的音响知识;如果这个乐队的编曲创作已经很没效率了,录音制作再拖着就更是浪费资源,所以一定要找一位制作人来帮忙。

两年来寻寻觅觅,直到他听见国国登上“台湾通勤第一品牌”podcast录音才有了解答。上杰认为他们找到了对的人选:“他(国国)在落日飞车的创作或在森林当贝斯手的角色,视野都是很全面的,我觉得他可以用很宏观的角度来看待我们的作品。”

国国考量工作时间,首先建议他们将原订要录的20首歌删掉一部分,并从4月开始在112F Recording Studio录音六周,由他来判别成果、推动进度。阿懋说:“不然以我们的个性肯定会一直录,想再试一下,以为10分钟后会有更好的东西。”

透明(杂志)的孩子

当代电影大师的旧作《九零的天才》,曾透露乐团所向往的摇滚时代。面对“风格复制”的评语,阿懋回应,乐队过去的确有历经模仿的阶段,只是没想到有人会因此来私信乐队,批评他们不是朋克,甚至想教他们什么才叫朋克。他说,后来那人便加了他的Facebook私聊解释,结果却像场闹剧:“他最后要我道歉,我就说‘对不起让你误会了’,他就很高兴地把我拉黑了。”

他们过去曾登上学生电台分享,《那些事情是真的有意思吗》是一首致敬透明杂志《世界还是毁灭算了》的歌。而为首张专辑下半场开幕的歌曲(第八首),恰好就名为《透明的孩子》。

“这首歌应该是在致敬透明杂志吧?”

“嗯,我不想直接讲,但应该蛮明显的。”

阿懋分享自己第一次听透明杂志的现场是在台中浮现,因为那场演出被感动,才决定要组乐队。那天他感觉到一股纯粹,表演者没有想要成为谁的样子,就只是喜欢音乐,而那感觉也是他喜欢的。

出生于高雄的上杰也提到,自己在高中时听了泼猴、橙草、一隅之秋后被启蒙,为了玩乐队才特地报考了台北的艺术大学。对于透明杂志主唱洪申豪,他从心底里尊敬,认为他很有自信也很勇敢:“他相信年轻人,相信你有年轻的心,就会组成自己的群体,就会有自己的社群,就不会轻易相信程式内的东西。你会觉得他是用音乐在战斗,歌词也在讲类似的事。我心目中的摇滚乐或身为创作者,不是有个大人跟你说,有这规则必须照着玩,获得高分你就很棒。你应该要有自己 DIY 的能力,不会有资源被拿走就什么都做不了。”

在专辑里,承接《透明的孩子》后的《明芬》不仅是最早录好的歌,也藏有阿懋温暖的那一面。

他说,自己有一位国小认识的托管班老师就叫明芬。在他心中,明芬是伟大的教育家,宛如电影《死亡诗社》里面的罗宾·威廉姆斯,总能带给学生很多启发:“她会带我去参加作文比赛,帮我改作文,教我写文章,带我去参加数学竞赛、象棋比赛⋯⋯她是因材施教的教育家,但毕业之后我们就比较少联络,后来听到她过世的消息很讶异,写成歌名有一点纪念意义。”

看着陷入回忆的阿懋,两位团员在旁表示,他们也是今晚才第一次知道这个故事。

埋头追赶心中的声音

2019年两张EP出版后,当代电影大师吸引了不少听众,也入围了金音奖“最佳乐团奖”。感受到外界的肯定后,乐团更有信心继续,创作欲望也被激发。

团员之中最年长、乐队资历也最久的鼓手挺榕有感而发:“我觉得和以前最大的不同是,好像我们在一起可以完成一些事情。这方面的感受和以前的乐队不太一样。虽然以前也很努力地一起做了一些事情,但似乎回馈没有达到预期,动力消失得就越来越快。我觉得现在大家分工合作,可以一起往前完成想像中的事蛮好的。”

鼓手黄挺榕

鼓手黄挺榕

有了自信,就更有了任性的余地。首张专辑做得最久的歌,是篇幅长达11分半的收场曲《长歌》,打磨了将近三年才完成。挺榕分享道:“《长歌》本来是一首我们觉得永远不会问世的作品。若是不在阿懋的坚持下应该也不会完成这首歌。”阿懋回忆,最初是因为中间两小节的riff很好听,所以才希望能保留这首史诗大作:“我觉得一张专辑里一定要有一首歌是‘乱做的’,只要有一点实验性,不受欢迎也没有关系。”

《长歌》原本叫作《慢歌》,编曲做过三个版本,直到后来和新写的《短歌》合在一起,才长成现在这样。“《短歌》就是一个游泳圈,被《慢歌》抓住了。借尸还魂!”上杰笑说,乐队最初在和国国讨论最终的歌单时就有考虑过,要不要把它删掉;而直到专辑做完,国国其实都“没有get到这首歌在干嘛”。

不过真要提专辑里最难搞懂的,或许是bonus track《胸毛之歌》。上杰解释,咏琪家的小狗胸毛特别旺盛,她在面试吉他手时,传来的demo正是这首。对阿懋而言,这首歌虽然主题无意义,旋律听起来也“不知道在干嘛”,但是“她唱得很真”;因为和《透明的孩子》是专辑里唯二用盘带录音的作品,所以特别把两首接在一起放在最后的最后。

反复重听《告诉我他们都在本来的什么地方》,紧迫盯人的上半张或许能快速抓耳,可要了解当代电影大师的内在,反而下半张柔情的几首更显坦诚。好比透明杂志《性的地狱》对比洪申豪个人作《生活的答案》,后者或许更容易现身日常缝隙、直击你心。

在《年轻民谣》里和声的女声,是缓缓乐队的主唱Coco;她不仅是阿懋的女友,也是这张专辑的配唱制作。《年轻民谣》令我欣喜的是阿懋在行进的节奏里唱着一种,即使不被理解也不必害怕的心;歌手犹豫不决的低语和直线条的编曲,构成了层次丰富的情绪。那副歌反复唱着“你说你想要那种声音/你听过那种声音/你想要知道世上还有人年轻”,不禁让我想起刺猬乐队的经典名句“一代人终将老去/但总有人正年轻”(《火车驶向云外,梦安魂于九霄》)。

只不过他们是身为“正年轻”的那一群。埋头追赶心中的声音,以致狂奔、狂喜,在这座入秋后依然黏腻、潮湿的城市里,带来一种干爽的轰鸣。透明的孩子们拥有怒意,是因为还向往着老去后便难再相信的念头;而活在当代的电影大师选择在敲醒世界的昏睡前,先用摇滚乐敲醒自己。

本转载自Blow吹音乐,文章标题及内容有改动

作者 | 阿哼

摄影:彭婷羚 PONG

收听当代电影大师