生祥乐队《野莲出庄》:大叔之年,快炒慢炖的B级音乐

2020/12/22

撰文:徐韵轩

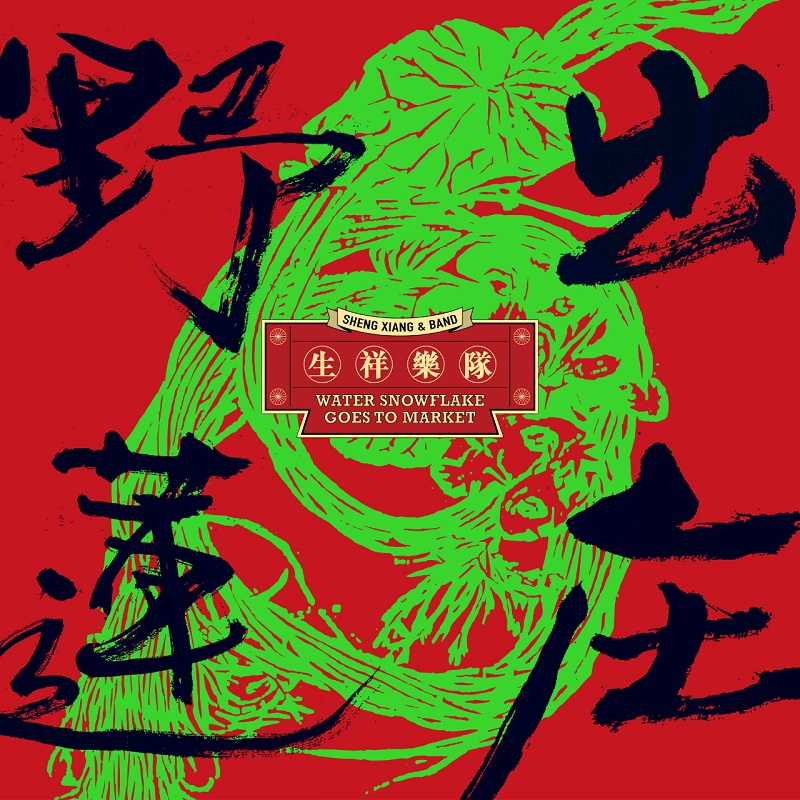

2018年中,林生祥收到钟永丰传来一批歌词,里头十几首歌写的全是食物,他告诉林生祥,接下来生祥乐队要做一张名为《野莲出庄》的专辑。

这些年来钟永丰一直想写食物,恰巧2017年,两人接受私人委托,连三年以食物为题创作了《对面乌》、《菜干》、《大封》。林生祥猜想,或许是这些歌坚定了钟永丰的念头。

自《我等就来唱山歌》开始,他与钟永丰踩着两年出一张专辑的节奏。彼时距《围庄》双专辑发布已两年,是时候动工了,可《阳光普照》的配乐才刚要送混音,不巧《男人与他的海》又找上他。在黄嘉俊导演积极说服下,他决定再次接受配乐挑战,就这样一路忙到2019年11月底,终于有空面对那批尚待料理的食材。

生祥乐队。左起:打击手吴政君、鼓手福岛纪明、主唱兼月琴林生祥、吉他手大竹研、唢呐手黄博裕、贝斯手早川彻。笔手钟永丰缺席。

从配乐转身

对林生祥而言,这次创作有两种意义的转身,一是自配乐工作转回来做自己的作品。历经了三部配乐的洗礼,他终于能回来当自己的导演了。

他总说“音乐是建筑”,可对于该以哪些“支柱”架起《野莲出庄》,其实苦无头绪。想了三个方案,前两者宣布告吹,最后一步是像当初做《围庄》那般,把贝斯手早川彻找来美浓作曲。但这回两人怎么努力,都生不出满意的成果。

“生祥的音乐是很个人的,每个想法都必须从他那里生长。”早川彻将两人的关系比喻成拳击手与靶师:“我就像那个靶师,但我不是在训练他,我们一起工作,我能给意见、和弦的建议,但若他不用我也完全没问题。就像协助或陪伴,去尝试找出什么是可行的,这是个过程。”

常被邀请到林生祥家作客,贝斯手早川彻逗趣形容自己很像林家的“兼职家人(part-time family)”,他和林生祥的女儿尽管只能用一点英文对话,却时常玩在一起:“我不知道为什么,她可能觉得我是龙猫(totoro)?”

常被邀请到林生祥家作客,贝斯手早川彻逗趣形容自己很像林家的“兼职家人(part-time family)”,他和林生祥的女儿尽管只能用一点英文对话,却时常玩在一起:“我不知道为什么,她可能觉得我是龙猫(totoro)?”

不管怎样,创作的根还是得回到林生祥身上,他只能努力整理思绪,重新回顾已经写好的三首歌。最后,终于亮起了“B级音乐”的想法,灵感来自与女儿细细妹看的动画《蜡笔小新:超级美味!B级美食大逃亡!!》。

动画《蜡笔小新:超级美味!B级美食大逃亡!!》

动画《蜡笔小新:超级美味!B级美食大逃亡!!》

“B级美食”意指不使用高级食材、亲民的菜肴,诸如地方特色小吃或家庭料理。在林生祥看来,母亲林董的快手料理颇合“B级美食”的定义,有一套自己的做菜顺序和逻辑,出菜速度之快,如果林生祥当天早上才想起今天有朋友来访,她照样能在晚上七点变出一桌菜。

圈内人应该都曾耳闻林董的好手艺,在林生祥心里,她的料理好吃到餐厅都相形失色:“我跟大多数人很不一样的一点是,我在外面餐厅吃到的东西都会忘记,不论地点、店名,通常那些餐厅都是朋友记住带我去的。我在想为什么会这样?我知道了,我有一个很会煮的妈妈。”

生祥乐队团长、六弦月琴手、主唱:林生祥。

生祥乐队团长、六弦月琴手、主唱:林生祥。

B级美食牵起与母亲的连结后,他又想起患了阿兹海默症的父亲,这几年常常坐在音响前,听客家山歌拍手、吟唱,样子好不快活。那时林生祥才意识到总是沉默的父亲原来这么爱音乐。父亲的歌词通常没有逻辑,当他唱完“好一朵美丽的茉莉花”,下句可能会接“优雅啊小姐啊真漂亮”,东凑西凑,最后却能凑成一株新的《茉莉花》。想想,民间歌谣正是透过不停改动、演绎而留存,这或许也是“B 级音乐”的方向之一。

支柱一:B级音乐

为了做出父母听了会有感觉的歌,《野莲出庄》的旋律企图戏仿他们年轻时的音乐,也加入长辈们熟悉的元素或日常音景。

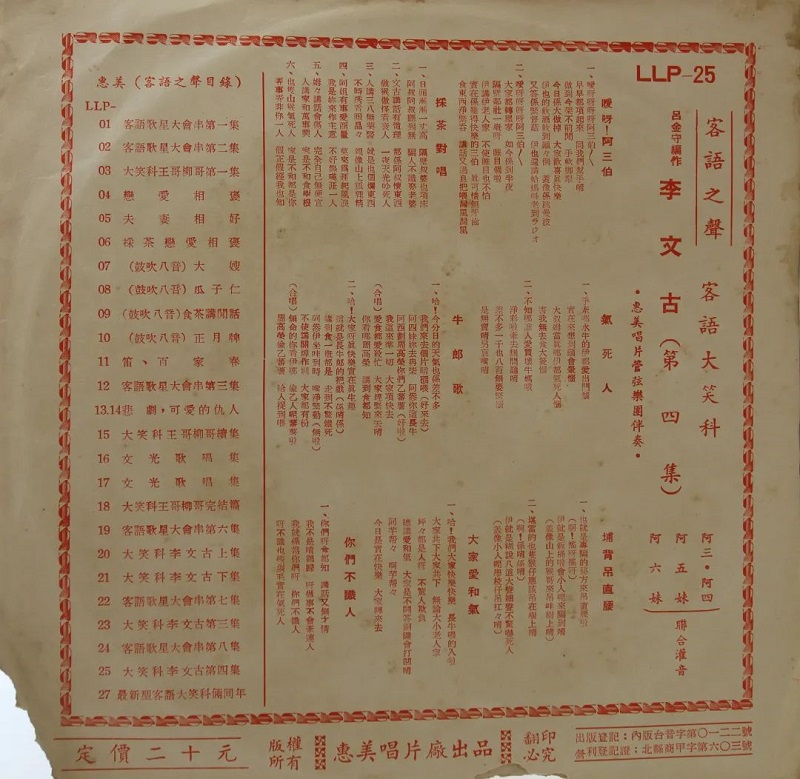

《野莲出庄的一些事》:关于制作《打乌子》的记录

《野莲出庄的一些事》:关于制作《打乌子》的记录

分布极广的野菜《打乌子》,被钟永丰比喻为浪荡江湖的男人。林生祥忆起三山国王爷的生日晚会,台上美浓肚皮舞王的爆笑表演,便把肚皮舞伴奏音乐取来转成小调使用,还在歌里加入俗又有力的“呃”,展现乡下男子的气魄;《面帕粄》更灵机一动加入口白,要在圆环开店的姑婆帮他烫一碗面帕粄:“我觉得一些广播剧的元素在这个年代运用地非常少了,以前七、八零年代闽南歌里面,譬如说《阿郎阿郎》,就会突然叫一声‘阿郎!’ ,叫得很伤心。”

《野莲出庄的一些事》:关于制作《面帕粄》的记录

《野莲出庄的一些事》:关于制作《面帕粄》的记录

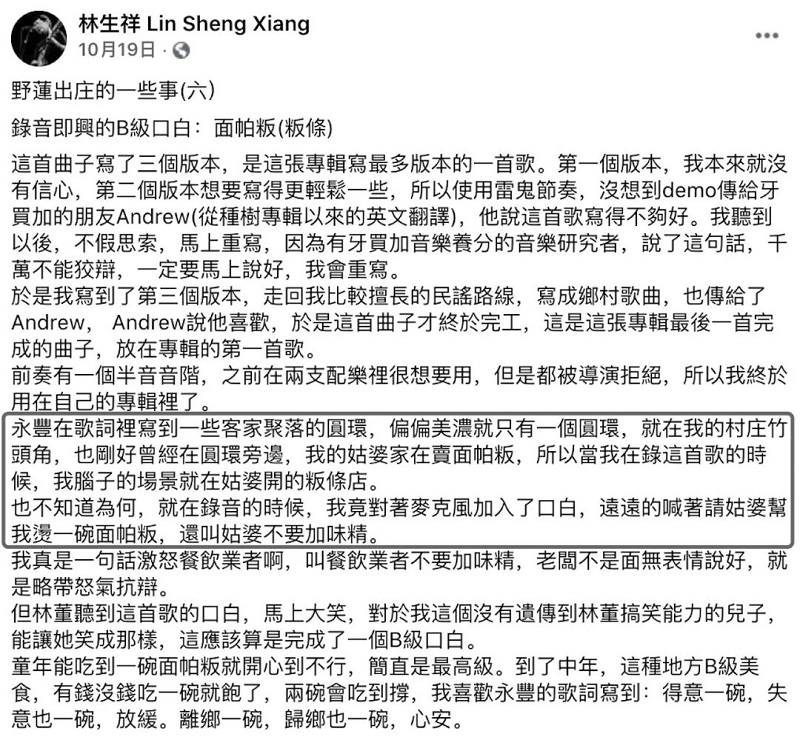

《大封》取用《李文古笑科剧》里翻唱音乐的旋律。五、六零年代,制作人吕金守以客家民间人物李文古为名,用客语创作《李文古笑科剧》,并由李龙麟扮演主角李文古,两人一同编剧、翻唱歌曲、重新填词。这系列广播剧传遍客家村落,尤其在美浓有着超高人气,是林生祥父母年轻时的重要娱乐。

有趣的是,某天唢呐手黄博裕在家里练习吹奏,父亲突然问,“你怎么会吹这个东西?”大伙才知,这首《阿文哥》已经在民间被改成了“歪歌”,露骨到不行,但这种挪用也是音乐史上值得研究的一块。

配合此次专辑的生活感,唢呐手黄博裕常以吹奏揣摩人声,林生祥曾形容《打乌子》唢呐像个浪荡子。

大封是客家人过年的大菜,客家妇女会起炉灶,放入三层猪肉、卷心菜和冬瓜,用酱油、米酒等调味料去“封”,善于料理的钟永丰在《大封》写入制作方式:

冬瓜高丽菜,豆油牵米酒

林生祥不谙做菜,关于烹调手法、使用什么食材实际上一知半解,可林董就不一样了:“一讲到大封,我唱给我妈听时,她说还要加蒜头、还要加什么,就很清楚还差哪些食材,这时候就糟糕了,你们家的做法可能跟我们家的有些微不同。”

炖煮入味的三封。三大主角——猪肉,卷心菜和冬瓜—又称“三封”。图片来自网络。

炖煮入味的三封。三大主角——猪肉,卷心菜和冬瓜—又称“三封”。图片来自网络。

尽管是寻常菜肴,家家口味却大不相同,每遇到这种情况,林生祥和钟永丰两人就会开始争论,起始句总是:“我妈妈说……”钟家流派的大封,锅底会垫上甘蔗防止烧焦和晦涩,同时使甘蔗的糖分进入卤汁。可林董就不是甘蔗派了,她老人家说若要清甜,加冰糖就行。

回顾这过程,林生祥直说有趣。《野莲出庄》唱食生活,是林董熟悉不过的题材,许多歌她给了意想不到的反馈。好比融入豆腐摊车叫卖声的《豆腐牯》,里头有一句:“笑容浅浅豆腐牯/小小生意起楼屋”,意指尽管做的是铜板生意,没田没地,好好积攒最后仍能盖楼房。林董听完说,这叫“赚钱无人知”,你口袋钱满满可是大家不知道。

钟永丰善于把题材写得像诗,但林生祥想,或许对父母那辈的乡下长辈来说,加入一些口语化的说法更能触动他们:“虽然歌词没写入,但最后一段模拟扁担声的‘吱吱拐拐’唱完,我觉得应该要变一下,就把‘赚钱无人知呦’这句唱进去。”

支柱二:民谣

虽“B级音乐”是专辑的重要元素,可并不是每首歌都适合以此构筑,林生祥决定以擅长的“民谣”作为另一根支柱,在《芋仔粄》、《树豆》他开发了新的和声进行,手法也多少受喜爱的非洲音乐启发。相对于《围庄》的沉重激进,这次的专辑除《野莲出庄》唱美浓以野莲做为农业主力后人手不足的问题,其他曲目多柔和;林生祥放下电月琴不用,对弹奏电吉他的大竹研和唢呐手黄博裕来说,也多了施展空间。

鼓手福岛纪明于《围庄》时加入生祥乐队,他认为相比前一张专辑色调黑暗,制作《野莲出庄》时氛围更加快乐。

鼓手福岛纪明于《围庄》时加入生祥乐队,他认为相比前一张专辑色调黑暗,制作《野莲出庄》时氛围更加快乐。

每回编曲前,生祥乐队的成员总会听林生祥和钟永丰道来一首首故事。大竹研回忆2006年,他和平安隆与两人合作《种树》,从日本人的角度,他十分惊讶有音乐家会以“农业”为题创作。经过长年合作,已习惯两人的创作总是根植日常生活,这次听见要做一张食物专辑就没那么讶异了,更何况唱的都是他们去林生祥家常吃到的菜,恰能补足食物的历史背景。

尽管从小到大吃的不是客家菜,但成员们在听这些音乐时,脑袋总会不自觉浮现儿时与家人吃饭的点滴,他们也试图通过音乐连结听者的生活记忆:黄博裕的演奏加入了一些传统曲牌;打击乐手吴政君带来两种特别的乐器,一是非洲水鼓(Water Drum),这种剖半大葫芦通常放在水里敲击,这次则改以坐垫取代,它听觉干净,带有民间的乡土味;二是喜饼盒,敲击金属容器能恰如其分呈现母亲在厨房做菜时,锅碗瓢盆撞击的画面。

打击手吴政君:“虽然我妈妈不是在煮客家菜,但做专辑时,总会想到小时候吃的那些食物,会想回家请妈妈再煮。”

打击手吴政君:“虽然我妈妈不是在煮客家菜,但做专辑时,总会想到小时候吃的那些食物,会想回家请妈妈再煮。”

《树豆》是大伙花最久时间琢磨的一曲。鼓手福岛纪明印象很深,钟永丰希望他不单纯敲击节奏,而是以声音去模拟晒树豆时会有的沙沙声,对这首歌的棘手吴政君也有同感:“生祥在这首作的拍子是跟他以前不一样的,我这首就是用非洲水鼓(Water Drum),在拍子上面的运用,都要再去熟悉不一样的律动。”

水鼓(Water Drum),图片来自网络。

水鼓(Water Drum),图片来自网络。

同样在《树豆》,早川彻应林生祥之托弹奏钢琴,在录音时,他越弹越觉得远离最初的感受。反复聆听音乐后,他思索许久,发现自己在音乐里投射了太多自我:“我最后弹得很少,它不像个独奏(solo),很安静、音很少,可是更有效。当我们变得越老,音乐家的自我变得更少,反而更专注在如何成就音乐整体。所以忘记自我,只是更认真地去听,知道什么是最好的选择,就自由了。我不用去弹很多来证明自己是多棒的乐手,只要做必要的事。”

年纪带来的礼物

回到开头林生祥说的两个转身,其一是自三部电影配乐回来写自己的作品。其二则如早川彻说的,是年纪的转身。

即将迈入五十岁,身体变化尤其明显,在《野莲出庄》里,林生祥不自觉把音高降得更低,开始有粗粗的喉咙音跑出来。这转变让他联想到,2000年初他刚做完《菊花夜行军》,张照堂老师曾说他的声音太干净,建议他烟多抽、酒多喝,让声音多些杂质才会比较有吸引力,而如今他已经有浑然天成的沧桑感了。

五十而知天命,经验了生命的诸多缺憾后,看很多事都觉得不一定要硬着干,林生祥与身边的朋友变得更加感性与柔软,这或多或少也影响了创作。十一月底,在云门剧场的两场发片演出获得一片好评,许多朋友告诉林生祥,生祥乐队的音乐层次又更加丰富了;而社群媒体上,不少人特别提及大竹研的吉他演奏好似又进入另个境界。

吉他手大竹研虽然不懂客语,但能感受钟永丰歌词里的深度,也佩服他这次的主题选择。

吉他手大竹研虽然不懂客语,但能感受钟永丰歌词里的深度,也佩服他这次的主题选择。

“没有生祥的话,我可能没办法这样弹奏,”大竹研清楚记得,2005抑或2006年,他们在台北演出时弹奏《风神125》时,第一次感受到自己的演奏与歌合为一体:“以前还年轻时,在弹奏上比较像是把我学过的东西表现出来。当然现在我自己变老,也有进步,在东京中央线时可以自然地弹奏我的音乐,但年轻时是他给了我灵感,谢谢生祥。”

《野莲出庄》是身经百炼的乐手们最柔软的力量,每颗音符都有其意义,里头的真诚不仅来自对乡土的关怀,也来自彼此的互信。与林生祥合作十余年,早川彻说每回在现场演出,他好像都能感受到其他人正在想些什么:“并不只是一个个职业乐手被找来组成一个团体、做一张专辑,而是更音乐性、更有机的互动连结,我觉得这个乐团是有这样的亲密关系的。”

童年,一道道食物牵起钟永丰、林生祥与亲人的羁绊;中年,两人以食物为媒介召唤记忆,谱出一首首农村日常。那些泛黄的胶卷弥足珍贵,只能交给生祥乐队这些老战友,慢慢去污、修复色彩。那信赖或许也建立在“吃”:林董的盛情款待、录音后的宵夜、演出后的桌菜……往后,每当生祥乐队舀起一口面帕粄、大快朵颐一盘炒水莲,大概会发现记忆的复写纸上,又多了这些在音乐上能坦率以对的伙伴吧。