我们是钢镚,无足轻重,但会发出声音

2017/05/18

撰文:马潇

“没有地方能让我们唱歌了,没有地方能让我们喝酒了,没有地方能让我们像自己所期望的那样肆意生活了,于是自己动手,我们会拥有自己想要的一切。”

本期“我音乐,我存在”的作者,来自广州高校摇滚夜负责人马潇,他同时也是一位独立音乐人。在中山大学念书时,他与同伴们成立了“钢镚聚集地”Livehouse,度过了非同寻常的三百多个日日夜夜。

它是个终将要做的梦

至今我还记得那天的场景,在广州工业大道的一个创意园里,我跟邹老师、鹏哥、朴哥分着抽完最后一根烟,都累瘫了,但是都高兴极了,趁着黄昏的余晖仔细欣赏已经完工的“钢镚聚集地”,谁也不提离开。要形容一下“钢镚聚集地”的话,可以说是酒吧,可以说是Livehouse,但于我而言,它是个终将要做的梦。

和邹老师认识是通过豆瓣,他在中山大学人类学系,我在哲学系,低他两级。

和当时每个热爱音乐的人一样,刚到一个陌生的新环境的我,第一个期望就是能找到音乐的同好。我记得我在中山大学的豆瓣小组里找到他,发豆邮说喜欢音乐,希望有空能一起玩。他很快回复我说,“我现在就在准备去宿舍楼下喝酒弹琴”。我问他哪个宿舍,过了十几分钟却没有再等到他回复。有点兴奋找到了同道中人,又有点失望他没有再回复我。正发着呆琢磨待会找点什么事干,隐约听见楼下有吉他声,便循声下楼。看见三个人坐在宿舍院子里的台阶上,其中一个男生抱着吉他,看得个头挺高,身材结实留着个寸头,他弹着枪花的《Don’t Cry》,也不唱,就一直弹,其他两个人时不时喝着啤酒。我站在一旁听着,等他弹完便上前攀谈,聊了没两句,意外发现他就是刚刚和我发豆邮的邹老师,原来我们就住在同一栋楼里,我在二楼,他在一楼。

人类学和哲学都是学业轻松的专业,这么说也不准确,应该说都是比较好糊弄的专业,由此我俩都有大把时间献给喜爱的音乐和啤酒。一来二去,晚间在校园里的聚会成了那段时间最常见的娱乐活动,我们也渐渐变成了推心置腹的知音好友。我们通常会在九点半左右见面,在宿舍楼下太吵同学有意见了,就去离宿舍远一点的小广场上。我那时候写了几首歌,我唱给邹老师,邹老师听完喝一大口酒,说:“第三首再唱一遍,我给你加吉他。”我唱的那首歌叫《兰花》,讲的是离开银川去广州上学时,面对分别的少年愁绪,他弹华彩、弹solo,说不上好不好,当时的感觉是他乡遇知音。

后来又认识了朴哥、鹏哥等人,都是玩音乐的,都好酒,又都有各自鲜明独立的思想和思维方式。中大生活区有个水果店,是十一点以后学校里唯一能买到啤酒的地方,现在想想,我几乎在水果店门口的歌声里度过了整整一个大一学年。有时候弹琴唱歌,很多时候也不唱歌,就只聊天。不像现在,不知怎么搞的就总爱聊些回忆里的故事,那时的大家都还是有着一腔拿云气的少年,费尽心思琢磨着每天看见的听见的一切,聊古希腊文学、聊莫斯和马林诺夫斯基、聊古典时代的精英主义和暴民政治、聊哲学和数学在根源问题上的相似性......酒推话,话下酒,时间就过得快极了。凌晨两点水果店也要关门了,我们要下最后一轮酒,央求老板留下小马扎和矮方桌。

有一次不知谁从哪找来一个手鼓,鼓瑟和酒,正好当歌。喝醉了的夜归者闻歌声而来,不一会竟然在水果店门口聚集数十人,小马扎不够坐了,大家坐在马路牙子上,起初互不相熟,就先巡着和音乐有关的事情找找话题,没多久就聊到别的地方,再喝两三杯之后就分帮别派,三五成群开起了小会,探讨各自感兴趣的话题。深夜的校园别处都寂寂寥寥,只有这里喧闹如白昼,战线一分一分加长,人多到首尾不能呼应。我记得我弹琴唱起了野孩子的《生活在地下》,把歌词里“北京北京,不是我的家”改成“广州”,自顾唱着,隐约听着右边的朴哥说:“中医是经验主义,西医是科学推理,经验不准确,百分之九十九治愈率,那百分之一落在谁身上就是谁的百分之百。”

我先想,孙子崇洋媚外,又一想,说的也还有点道理。正想着,又听左边一个姑娘跟人争论着顾城和北岛谁是真正的悲观主义。我还继续唱着,“生活为什么是一杯醉人的酒”,唱着唱着,觉得眼前一晃,原来是保安摩托车上的大灯突然扫了过来,就这样搅了这个世界大融合的局,我们悻悻然,各自归寝。从那以后,十二点之后禁止在校园里逗留。

绝不交出这个夜晚

说了好多,这就是“钢镚聚集地”诞生的起因。为了延续被保安打乱的生活,我提议我们开个酒吧,两点之后也还有酒,有不同的乐队来唱不同的歌,有各种人来讨论诗歌、哲学、数学和医学。“钢镚聚集地”这个名字的含义是,我们无足轻重,但会发出声音。

钢镚聚集地舞台

钢镚聚集地舞台

我们凑了十二万元,租下了一个创意园的旧厂房,水泥面的墙和地,是当年苏联援助中国建造的一个塑料厂,随着厂区外迁的政策,老厂房阴差阳错披上了文创外衣。没钱装修就自己动手,我们呼朋唤友日夜赶工,舞台和吧台都是自己拿砖头砌的。我记得那天为了赶工吧台,干到晚上,房子里的灯还没有装好,于是抹黑工作,第二天才发现有点歪曲,邹老师说:“就这样吧,青春就应该是有点歪曲的才好。”

吧台和舞台完工后,我找来几个好友做了墙壁的涂鸦,最大的一面墙画着美杜莎,它的头发由无数条小蛇组成,肆意缠绕,铺满墙壁。传说她因为被海神波塞冬夺取了贞操而愤怒,就对自己下了诅咒,谁看到她美妙的脸庞和会发光的眼睛,谁就会被变成石像。舞台背景的那面墙上画着两个仪式中的埃及法老,带着动物的面具起舞,从来也不疲倦,守护着每个在舞台上绽放青春的少年。墙壁画完之后,我又在空下的一个位置写上了那句我最爱的歌词:“生活为什么是一杯醉人的酒,醒来的人想说也说不出口”。

墙上的歌词

墙上的歌词

装修完成后,我从北京找来亦师亦友的调音师张海龙,北京两个好朋友酒吧的音响工程师,来帮我们选购设备,调试声场。因为隔音工程的拖延,开业演出的最后一天晚上才调试好所有设备,十二万中的七成,花在了音响上。一切就绪之后我跟张海龙道谢:“太惊险了,多亏龙哥帮忙。”他跟我说:“没事,我见过的大多数Livehouse都是开业前一天晚上才连夜弄好设备。”

开业趴体海报

开业趴体海报

开业大趴很顺利,连续三天,十五支广州本土乐队轮番上演。广州音乐圈的很多朋友、老师都来到现场捧场,很多人喜欢我们的Loft风格,有废旧底鼓和Whiskey瓶子做的灯;有三合板边角料做钉成的书架,放满了《我爱摇滚乐》和《通俗歌曲》;墙上还有从非洲带回来的Bob Marley的旗子.......那三天里我们所有人都沉浸在胜利的喜悦里,因为我们知道,自此开始,我们拥有了一段不一样的时光。

用底鼓自制的灯

用底鼓自制的灯

Whiskey瓶子做的灯

Whiskey瓶子做的灯

其实“钢镚聚集地”的初衷就是这样,没有地方能让我们唱歌了,没有地方能让我们喝酒了,没有地方能让我们像自己所期望的那样肆意生活了,于是自己动手,我们会拥有自己想要的一切。就像北岛诗,“无论明天早晨,血淋淋的太阳,让我们交出自由、青春和笔,我也绝不交出这个夜晚,绝不交出你。”我们接纳所有还热爱着青春的人,无论是谁,只要你还想唱歌就可以拥有这个舞台,只要还想喝酒就拥有一支随时可以加满的杯子。

我喜欢在白天没课的时候去酒吧,把最舒服的椅子搬到院子里去,沏一杯单丛茶,听听歌或者看看书。我记得酒吧门口有一棵很茂盛的树,南方的那种阔叶植物,好像一年四季都开着,只是在冬天稍微萎靡一阵,大多时候它像少年那样朝气蓬勃。通常我就是在这棵树下打电话给相熟的乐队,安排好每晚的演出。那是我人生里用Excel最多的一段时间,确认演出、海报完成节点、推广上线节点、演出回顾节点......或许是因为热爱,从不觉得麻烦。就像我们四个每周会跟舍友借来自行车,把打印好的海报贴便附近的酒吧和排练室,当快乐湮灭辛苦,我们沉浸在自我独特的荣耀里。

日常演出

日常演出

晚上一起在酒吧,我负责调酒,为此我专门找了调酒师学习,知道了B52要分层,最上一层的伏特加要能点起火来;邹老师负责收银,但是经常因为喝多找错钱;朴哥是学物理的,所以去管理设备和调音。朴哥原名叫吴彦朴,长得很像吴彦祖,有一次三月八日做女子摇滚趴,演出结束后很多乐迷去找他合影,后来也经常有女孩因为他的美貌到酒吧来喝酒。

因为我们本身都是大学生,由此“钢镚聚集地”顺理成章成了当时广州最年轻、最和校园相关的演出场地。我还和北京的“高校摇滚夜”联合创办了“高摇广州”的品牌,期间有上百支广州的校园乐队通过这个品牌完成了自己的第一次Livehouse的演出。每个周末这里都能看见新的面孔,其中不乏很有创造性或者趋于成熟的乐队,也不可避免有一些糟糕的表演在这里发生。但是我总觉得,不论音乐怎样,当下的故事总是美好而值得铭记的,来到这里的每个人都散发着充足的能量,他们热爱着音乐并坚实地为此发声,在这里散发与世不同的气质。

自制书架

自制书架

一个画家朋友叫莫非,曾跟我说,“你们可能运营不好这里,但是全中国没有人能这么真实地复制这里的青春气息,因为你们本来就是青春。”他的话让我想起我在广州最好的一个朋友乐队FALSE NOTICE,他们吉他手最爱在这里演出,经常不计报酬,原因竟然是想和我们一起喝酒。或许这就是莫非口中的“你们本来就是青春”。

愿铭记执迷而快乐的时代

但是后来,我清楚地知道事情有些不妙了。应了与非门乐队吉他手、美丽南方音乐节创始人阿庆大哥那句话,“你们玩心还太重”。“钢镚聚集地”后来的局面是,每每过了十二点,客人就无法点酒了,因为我们几个不是喝醉了就是在台上唱歌。再后来,邹老师准备出国的申报,朴哥和鹏哥也面临大四结业,大家精力日渐不支,似乎一场大梦要收场了。最后在一场酒局里,大家达成共识,关掉这个自己一砖一瓦堆砌的梦想堡垒。每个人心中都泛着心酸和不舍,邹老师问大家,后悔当初做这件事吗?大家都说不后悔。我心想,当然不后悔。每个男人心中都会有一个酒吧梦,它给我们的人生涂上的那抹颜色,珍贵到可能以后永远不会再有了。我回答邹老师:“这有什么好后悔的,现在不干,迟早也还是要干的。要是一直都没干成,那这就是人生里的遗憾。”

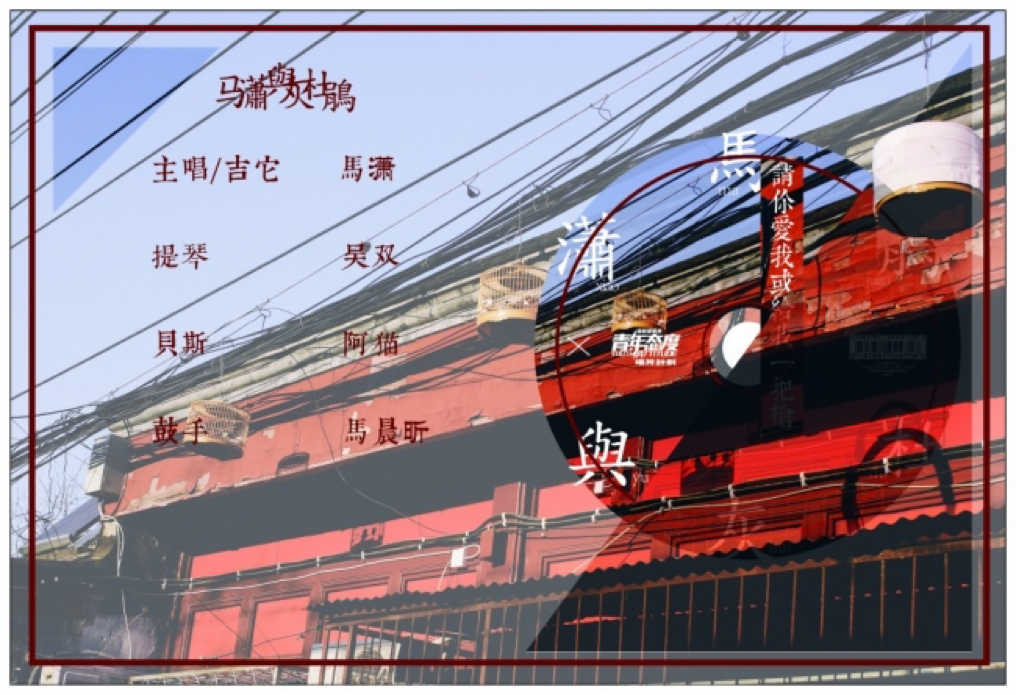

“钢镚聚集地”的大门就这么永远关上了,它存在的近三百多日夜里,有数不清的乐队在这里演出,有更数不清的人在这里触摸到最真实的音乐,有数不清的故事在这里发生,有更数不清的高歌和哭泣,相遇和别离。后来邹老师去美国开始人类学的硕博连读,朴哥去德国攻读物理学硕士,鹏哥在广州创业做高中数学培训。而我在还没毕业的两年里,继续和其他Livehouse合作着“广州高摇”的品牌,和更多乐队、音乐人一起继续音乐梦。我另找到了乐手组建了灰杜鹃乐队,2014年录制发行了专辑——《请你爱我或给我一把枪》。专辑制作好之后,我给他们每个人都寄出一份,在内页里写上:“愿铭记执迷而快乐的时代,也愿坚守着信仰,在各自的世界里温柔前行。”

《请你爱我或给我一把枪》专辑内页

《请你爱我或给我一把枪》专辑内页

“我音乐,我存在”,是街声大事为乐迷们准备的栏目。

如果音乐对你的意义不只是一首首歌的旋律与歌词,而是与你脑海中某段记忆融为一体,音乐起,相关的人、事、物随之复苏,纤毫毕现。那么,请将这些故事分享给我们,分享给更多人。我们会仔细阅读每一篇来稿,一旦采用,奉上丰厚稿酬。

投稿信箱:editor@streetvoice.com.cn