雄安新区摇滚手记

2017/07/10

撰文:孙大猴

雄安新区实际上由“三县一淀”构成 (图片来自网络)

雄安新区实际上由“三县一淀”构成 (图片来自网络)

那些穿流岁月 你总是望向窗外

看它在你的眼前消散 一去不再回来

雄县摇滚乐队“飞翎”

诞生于石家庄的《我爱摇滚乐》是一本一度深具影响力的摇滚杂志。纸媒萧条,它变身新媒体,继续举着摇滚大旗,举办展示河北摇滚新势力的巡演——渤海声场。

2017年3月,渤海声场又开始在河北各地巡回,我参加了其中几场,陆续听见大家都在讨论一支雄县的独立乐队,这个雄县,正是刚刚成立不久的雄安新区中的那个雄县。

这不由引起了我的好奇心,买房大军逐渐冷却后,我决定去一趟雄安,看看那里的摇滚究竟是怎么回事。

雄安新区实际上由“三县一淀”组成——三县分别是雄县(也就是雄州)、容城、安新;一淀就是白洋淀。

中国的摇滚乐,有一个非常有趣的现象,一些你以为“鸟不拉屎”的二三线城市甚至县城,居然就成了摇滚重镇。石家庄就是这样一个神奇的摇滚之都,摇滚乐迷甚至叫它“Rock(石)Home(家) Town(庄)”。此外,还有河南新乡、河北邯郸……

街声长期以来以发现新声音为己任,自然对这些神秘的中国摇滚小城十分好奇,编辑部去年就计划逐个寻访,试图解锁这些小城背后的摇滚密码。

于是,我踏上了北京通往雄安的火车。

北京到雄安的高铁还未开通,现在,若非驾车前往,你只能乘坐城际列车,到白沟站下车,然后再坐汽车转往雄安。

也许现在的北方90后对白沟这个神奇之地已经十分陌生了,而在1990年代,每到周末北京、天津各地前往白沟的人群一度络绎不绝,人称“北方小香港”,是著名的小商品批发市场和箱包集散地,白沟及周边地区的许多人也因此成了“先富起来的人”。

北京到雄安的高铁还在修建,现在去那里得从白沟火车站下车

北京到雄安的高铁还在修建,现在去那里得从白沟火车站下车

经济和文化当然有着千丝万缕的关系,只是不知道当今这块土地上的摇滚之火和这样的时代背景有着怎样的关联。

从白沟火车站下车,坐上不打表的出租车,一口价40块钱,就到了雄县政府大楼门口。出租车开过烈日下空旷无人的火车站广场,走着村庄里的土路,一路颠簸向南开。村庄的墙上也不时有“收小鹅”的小广告,和中国任何一个县城的景致没有多大差异,远处还有一些建了一半的高楼,有些突兀地耸立在一片庄稼地里。

从白沟到雄县,一路上的景致,和中国绝大多数县城并无二致

从白沟到雄县,一路上的景致,和中国绝大多数县城并无二致

过了一个写着“雄州”的牌坊,眼前是一条双向六车道的大路,路灯都是华灯制式,虽简陋,但也还是透出一些设计者的心思,这条就是雄州路。街边店铺以汽车、老年电动车为主。快到县政府大楼时,路边的旅馆饭店就多了起来,也能看见推着自行车做小买卖的商贩。

如果不是雄安新区一夜闻名天下,绝大多数中国人恐怕都不会知道雄县在哪,即使那些来“白洋淀一日游”的北京老人们,怕也是如此吧,而雄县,其实就在白洋淀东边。

当地人和我绘声绘色讲起新版《小兵张嘎》是在哪拍的,演嘎子的谢孟伟在哪个村子,这条街过去什么样,哪个厂子是谁家的。一进饭馆,老板也会过来和大家喝一杯。白洋淀的游船上,和船家三两句一聊,和与我同行的雄县当地人就搭上了亲戚。

白洋淀,在作家孙犁笔下名扬天下。孙犁曾经在安新教书。不过在雄县,不太能找到孙犁的痕迹,倒是有不少打着“白洋淀”旗号的店铺:白洋淀鸭蛋,白洋淀工艺品,白洋淀特色菜……

目前,雄安新区有七、八支乐队,搞原创的主要有两支——7乐队、飞翎乐队,这两支乐队还有不少渊源。后面,我会和大家慢慢道来。

雄县唯一一个Livehouse也叫飞翎,位置在雄县主干道雄州路边的一条巷子里,是飞翎乐队在2012年开起来的。

去之前,有一件事就已经引起了我的注意,雄县的贴吧上经常有人提到飞翎乐队,似乎飞翎2003年就已成立,也是可考的当地第一支摇滚乐队。这么算来,雄安摇滚的历史也有十四年了。

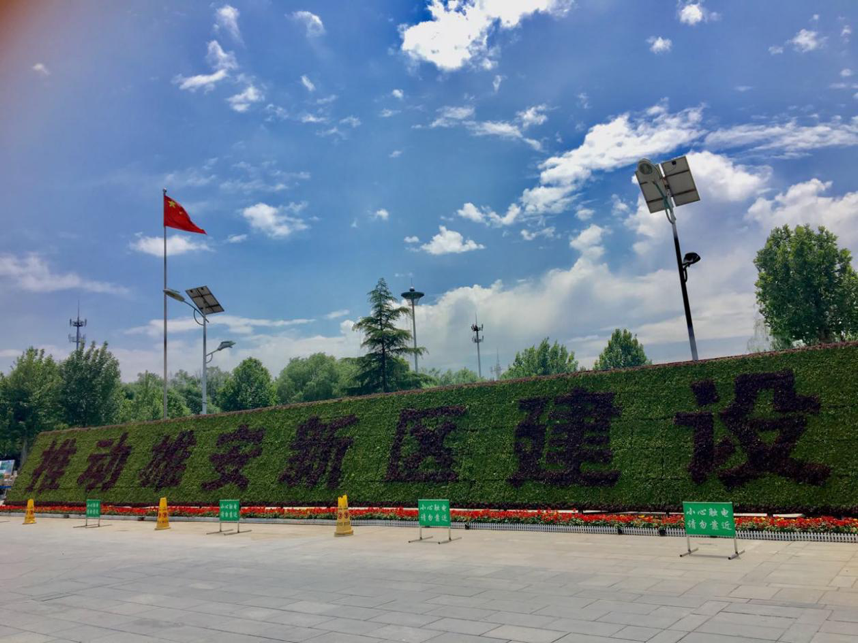

在雄安县政府大楼门口,飞翎乐队同时也是7乐队吉他手的张二刚,出现在我面前。

飞翎乐队吉他手和我约在了雄县政府大楼门口见面

飞翎乐队吉他手和我约在了雄县政府大楼门口见面

雄县政府大楼对面有一个街心公园

雄县政府大楼对面有一个街心公园

他开着一辆黑色迈腾,笑着冲我招手。我紧跑两步过去,问:“昨个几点回来的啊?”

前一天晚上,7乐队在石家庄地下丝绒做了一次专场,石家庄的地下丝绒几经波折,现在搬到了华强广场5层,在一条热闹的夜市边上。说是专场,也只演了8首歌,没有找嘉宾乐队。预售门票定价20元。

雄县距离石家庄差不多200多公里,离保定就近多了,不知道什么时候开始,石家庄的摇滚之光开始辐射到它那些或远或近、星罗棋布的乡镇。

飞翎乐队也不时在石家庄、保定演出,每次演出过后,他们都会见一些当地的朋友,他们的歌甚至还被保定当地的乐队翻唱过。

如果有所谓的摇滚版图,雄县和保定在地理位置上被石家庄、北京两个各具特色摇滚圣地夹在了中间(图片来自网络)

如果有所谓的摇滚版图,雄县和保定在地理位置上被石家庄、北京两个各具特色摇滚圣地夹在了中间(图片来自网络)

“回来时都夜里两点多了”,张二刚习惯皱眉头,头发烫着小波浪,几乎齐肩。“这不才起么!”他说。

当地人说的普通话很像北京房山、大兴一带的口音。不过,张二刚和做机械买卖的发小赵大哥、贝斯手刘可心,就会说介于保定话和北京话之间的“土话”,我也只能勉强听懂。

”走,上车!带你们吃点没吃过的去!“我们上了车直奔饭馆。

向西开几公里,过了大清河,就进了安新县地界。路上经过赵庄子村,张二刚的发小赵大哥指了指自家的三层小楼。张二刚笑着说:“我小时候也是在这个村子长大的。“

赵庄子村周围有很多已经停工的小工厂。一公里开外,就是孙犁先生笔下的白洋淀,在芦苇荡中穿行,显得格外崎岖。

从左下逆时针:鱼皮冻、炸荷叶、咸鸭蛋、蒜薹炒肉、炖鲤鱼、花卷、藕片

从左下逆时针:鱼皮冻、炸荷叶、咸鸭蛋、蒜薹炒肉、炖鲤鱼、花卷、藕片

终于到了河道边上的一家饭店,院子里停着三四辆汽车,大棚下摆着十来张大圆桌。

老板一看见我们进来,笑着迎过来:“鱼都给你们留下了!刚才好几桌要我都没给他们!”

在白洋淀,吃大鲤鱼是一种讲究。饭桌上,摆着一条十来斤的红烧大鲤鱼,凉菜有鱼鳞冻(把鱼鳞熬出类似肉皮冻的口感)、炸荷叶、(把荷叶卷成卷,裹上薄薄的面衣油炸,蘸白糖吃),还有一瓶两斤装的白酒。

寒暄几句,大家就开始边喝边聊了起来。

在雄县,“飞翎”比什么都好使

说起“飞翎”这两个字,雄县的老老少少都有所耳闻,还经常有人在雄县、白沟贴吧里说“看到了飞翎的谁谁谁”。张二刚也半开玩笑说着:“在保定、石家庄也许不一样,但是在雄县,飞翎这俩字好使!”

飞翎乐队组建于2003年,那时候,张二刚二十不到,听了黑豹唐朝,就迷上了吉他。20世纪九十年代,弹吉他是年轻人的时尚,他的发小赵大哥几十年来做的都是机械买卖,可拿起吉他来,弹《光辉岁月》、弹《冷雨夜》,也都是像模像样。

那个年代,想学吉他可比现在要难多了,尤其在雄县这样的地方,没有教材,更别提现在网上唾手可得的吉他教学视频,除了到北京或保定的书店里买教材,也只能在县城找会弹琴的人,大家互相学。

赵大哥当年就是跟本地的退伍军人学的,张二刚跟着玩,也多少学会了一点。雄县所有会弹吉他的人,都彼此知道甚至互相认识,没事还一起“碴琴”,两拨人对着弹,你一首我一首,来来往往,煞有介事。张二刚听说有几个人经常去当地的温泉湖公园里弹琴,就兴冲冲跑过去,和人家“碴”了起来。

“当时聊的什么?肯定都是各种吹牛B,现在想想那时候太傻B了!”一来二去,彼此就熟悉了起来,张二刚兴冲冲跑去,在湖边一起碴琴的那个人,就是后来成为飞翎乐队主唱的刘伟。

刘伟和张二刚一起拉上几个身边的朋友,飞翎乐队就这么组建起来了,这也是雄安三县里最早出现的摇滚乐队。

2003年,非典横扫中国,跟全国大部分城市一样,雄县县城忽然就空空荡荡了。飞翎乐队却开始了紧锣密鼓的排练。他们租了一个商铺,八百块买了一套金宝架子鼓,几个音箱搬进去,就叮咣叮咣排起来。《光辉岁月》、《无地自容》……那个时代的金曲被他们一遍遍唱来唱去,透过商铺铝合金的门,沉闷又歇斯底里的声响飘在酷热安静的雄县街头。而外面,则是空无一人的街道。

当时的雄县连一个像样的电影院都没有,“古老”的雄州影剧院在播映完《泰坦尼克号》以后就成了危楼。那个年代,当地年轻人空闲时间可做的事情很有限。

在雄县搞摇滚乐队,竞争对手不是其他乐队,而是民间民乐团、杂耍班子、秧歌队……

飞翎乐队的出现,对雄县及周边地区的演出市场造成了很大的冲击。电影导演吴天明在《百鸟朝凤》讲的就是唢呐艺人与流行音乐的对峙。在雄县,一度商店开业、超市庆典,都愿意请飞翎乐队。他们也许图的是摇滚乐队动静大,显得洋气,老百姓也图个新鲜,凑热闹的人络绎不绝。

几次下来,一传十十传百:“有几个小伙子弄了个乐队还不赖”,飞翎就这么把名头叫响了。只要请来了飞翎乐队,现场观众都是人挤人、人挨人,宣传效果拔群。正赶上中国GDP剧增的大背景,雄县的第三产业发展迅猛,需要飞翎乐队的商业活动也很多。那时候,飞翎的成员除了主唱刘伟、吉他手张二刚,还有石家庄来的鼓手伊磊、雄县的贝斯手苏醒。

周边的安新县出现了年轮乐队,容城县则有蝉乐队,箱包之城白沟的禁止乐队也浮出水面,至此,雄安新区的摇滚画面正式形成。

飞翎乐队几乎每年都会办一个专场演出,图为乐队吉他手张二刚(左)和主唱刘伟(图片由飞翎乐队提供)

飞翎乐队几乎每年都会办一个专场演出,图为乐队吉他手张二刚(左)和主唱刘伟(图片由飞翎乐队提供)

名声传了出去,红白喜事也陆续来找飞翎乐队,甚至会有人拉郎配,介绍各种各样的红白喜事,但他们自己很不想朝着这个方向走下去。

几个人一合计,干脆,北漂吧!

热血北漂,铩羽而归

北京市海淀区闵庄,隶属四季青镇,北四环、西五环交界处,地处西山风景区。

2004年,几个二十出头的雄县年轻人来到了这里,头发半长,染着当时很流行的焦黄色,他们中有人看着手机短信,照着地址,在西山半山腰上的小村子里问东问西。七拐八拐,路过一个又一个放着极端Metal的矮旧平房,终于在满地杂物之中找到了地址上的院子。

一个年轻人犹豫着敲了敲铁门,没动静。即使在门外,屋里音乐声也比敲门声响亮,他稍微用了点劲儿,没人应,又使了点劲儿敲……最后,敲得这个斑驳的绿色大铁门直开始晃悠。“谁啊!”门打开时,屋里的重型音乐也“呼”一下被放了出来,一个光着膀子的干瘦小伙子拿着一瓶子剩了个底儿的燕京啤酒,站在他们面前。

“找谁啊!”门里出来的小伙子半歪着头,一脸嫌弃的样子。

“哥们儿,我就是跟你在QQ里聊天的,河北飞翎乐队吉他手张二刚,咱们一起玩玩呗。”

张二刚尽量做出一副友善客气的样子,同时又能显示自己和他们是一路人。

干瘦青年上下打量,把他们让进屋子,屋里,一群人在音量超大的Metal音乐里喝酒聊天。

飞翎乐队几个兄弟走进屋子的时候,他们头也不抬。其中一个人抬起头瞄了他们一眼,本来没注意,再定睛一看,指着他们抱着的新科VCD大笑起来。所有人也先是一愣,随即哈哈大笑,笑得人仰马翻,酒瓶子都碰倒了好几个。

他们把音乐关小了一点,从地上捡起了脏兮兮的便携式DVD:“哥们儿你们太逗了!我们现在都用这个啦!”他把一张外国的吉他教学光盘放进去,图像直接显示在屏幕上,看得飞翎的哥几个直发楞。

十三年后,张二刚想起这件事还是会不好意思地憨憨笑起来:“当时真是二的呵的!抱着一个十多斤的新科VCD到处跑!”说“二的呵的”时候,他有些咬牙切齿,像是很解气的样子。

2004的北京摇滚乐是什么景象?

那时候没有网易云,没有所谓朋友圈爆款,甚至还没有独立音乐这个词,唱片大卖还可能是百万级。那时候Joyside还是初出茅庐的新乐队,所谓的D22一代还在上初中高中。如果你想听地下音乐,你只能去一些很偏门的网站,类似地网的那种一片黑的风格。那时候的主流音频网站,还都是周杰伦的天下,上面根本没有地下乐队的踪迹。

北京的四环刚刚建好,飞翎乐队先是住在通州的现代音乐学院附近。后来就搬到了前面说的迷笛音乐学校旁边。有时候乐队去地下通道里唱歌,一天能挣个十来块钱,好几个大老爷们,这样的日子真是不好过。几个人挤在一间小房子里,有了上顿没下顿,也几乎没有什么像样的演出,2004年底,他们商量商量,还是先回雄县吧。

回忆起在北京的经历,皱起了眉:“大城市人情还是薄。后来我们在保定演出多了,也经常演压轴了,大家就互相都聊起来了,可一开始,那是多少个看不上啊。”

北京确实太大,圈子套着圈子,层层叠叠,多少北漂过的乐队一腔热血而来,最终铩羽而归。

雄安摇滚的 “飞翎”模式

回到雄县,飞翎乐队按原来的模式继续生存,演出挣钱、排练写歌,乐队成员们慢慢各自有了自己的念头。

有一天,乐队联系鼓手伊磊,关机了。大家去他家问,他媳妇也不知道他去了哪,好几天都没回家了。

伊磊是石家庄人,来到雄县之前在石家庄组过乐队。他找了一个东北姑娘,结婚生子,两个人在雄县过起了小日子,大家以为他的生活很稳定。但之前伊磊去过哪,家里有谁,乐队里没人知道,他平时和大家一起,张罗起乐队的事情倒是尽心尽力。但是一旦说要走,简直是无可预知,来去无踪。

直到现在,他们也没有伊磊的任何消息。

听他们说这段经历时,我脑子里出现了福克纳《八月之光》里那个在美国南部小镇间到处游荡的伯奇。

飞翎乐队早年举办的致敬Beyond演出,模糊的影像背后,是中国小城青年的另一种摇滚梦(图片由飞翎乐队提供)

飞翎乐队早年举办的致敬Beyond演出,模糊的影像背后,是中国小城青年的另一种摇滚梦(图片由飞翎乐队提供)

北京的无功而返之旅让乐队的情绪有些低落,贝斯手苏醒找了一份朝九晚五的工作,也是在这个时候,刘可心加入了飞翎乐队,担任贝斯手。

刘可心加入之后,飞翎乐队开始创作原创作品。刘可心是乐队的创作主力。“奥运、汶川大地震的时候,我们都会写歌,《方向》就是写给在地震灾难中找不到方向的人的。”刘可心说。

《昨天》这首刘可心的作品也被保定其他乐队翻唱过,可以在网上找到一些视频。视频里,乐队在排练《昨天》,刘可心唱,他唱歌跟他说话时的音色很像,声音雄壮粗犷。这段排练视频在一座很“复古”的大厅里录制,背景还有蓝呢子的幕布,主唱刘伟不在,三个人的配合严丝合缝,还时不时互相笑笑。

内蒙古出生的鼓手朱磊2000年跟家人一起来雄县,2003年认识了主唱刘伟,就经常看他们排练、演出。“我小时候有一点打鼓的底子,当时喜欢哪首歌,就跟着磁带,一遍一遍跟着扒。”后来朱磊也和张二刚一起担任了一部分编曲工作。

朱磊加入的时候也很高兴:“从没想到能加入飞翎乐队打鼓。”

飞翎乐队成员。左起:吉他手张二刚、鼓手朱磊、主唱刘伟、贝斯手刘可心(图片由飞翎乐队提供)

飞翎乐队成员。左起:吉他手张二刚、鼓手朱磊、主唱刘伟、贝斯手刘可心(图片由飞翎乐队提供)

飞翎乐队重新开始,他们一场一场演出,一点点攒钱。2007年还特意去海淀公园看了那一年的迷笛音乐节。回来之后,就用之前的积蓄继续做起了琴行,添置了一些设备,再接商演,乐队就可以多挣一份设备的钱。哥几个也比很多当地的小演出公司的调音师专业,加上认识很多做设备的朋友,连学带练,生意也越来越好。白沟、安新的演出也会用他们的设备。就这样,飞翎乐队又慢慢恢复了元气。

飞翎乐队的排练室

飞翎乐队的排练室

2008年,飞翎开始更多向商业方向进军,放着一堆设备,闲置就是贬值。于是,他们也开始自己经营婚庆活动。贝斯手刘可心也开始做起了婚礼主持。雄县及周边地区的人,多少都会沾亲带故,于是,婚庆的生意也越做越好。

2012年,飞翎乐队开了一家乐队同名的Livehouse,这样,各个乐队的巡演路上又多了雄县这一站。

2013年,张二刚加盟了九拍音乐教育,开始涉足青少年音乐教育。“九拍”在2003年成立,现在全国有700多家校区。

这是飞翎音乐培训中心的所在地,拍照的时候乐队成员直提醒:牌子都烂掉了,不好看

这是飞翎音乐培训中心的所在地,拍照的时候乐队成员直提醒:牌子都烂掉了,不好看

这一条从演出、设备到教育的飞翎之路,也一直被附近安新、白沟、容城的乐队借鉴复制,成为雄安摇滚的“飞翎模式”。

穿越雄安周边的联合巡演

雄县的飞翎乐队、安新的年轮乐队、容城的蝉乐队、白沟的禁止乐队,经常在当地的商演中遇见,2009年前后,他们就商量能不能一起做演出,毕竟设备也是现成的。

于是,他们就办起了小范围联合巡演。

飞翎负责雄县,他们自己找场地,有时候是广场,有时候是工厂空地。他们甚至自己拉赞助,跟各个商铺聊冠名,聊海报上的露出位置。自己的设备搬出来,看着就高兴。这回总要用它们做场自己的演出了。有时候时间紧,拉不来赞助大家就自己垫钱。演完之后,大家坐在一起,吃几个雄县独有的烤鸡蛋,炒几个菜,喝点啤酒,不亦乐乎。

联合巡演演到了安新县,飞翎乐队一上台,主唱刘伟就觉得不舒服,返送里几乎没有人声,听不清返送,对于乐手来说,就类似于用一只没有墨水的笔写字。刘伟跟调音师连比划带说,返送里还是震耳朵的吉他声贝斯声,一点人声都没有。

“哐当”一声,伴着麦克风落在地上发出的啸叫。张二刚、刘可心、朱磊都是一愣,手里的乐器有人停下了,有人还继续,台下的男女老少也是一脸错愕,只见刘伟皱着眉头快步走下台。

主唱不唱了,大家只能下台,乐队其他人也只能两头劝,一边劝主办的乐队,一边劝刘伟。

一片喧腾,总算把事情给了结了。

联合巡演的日子给这些乐队都留下了美好的回忆(图片由飞翎乐队提供)

联合巡演的日子给这些乐队都留下了美好的回忆(图片由飞翎乐队提供)

至此,雄安摇滚的这种联合巡演模式,也告一段落。

初中生、高中生与7乐队

雄县对初中、高中的简称和中国大部分地方都不太一样,初中简称为“中”,比如“一中”就意味着是雄县第一初中,高中的简称却不叫“中”,而是“高”,比如雄县第二高级中学他们就简称为“雄县二高”。

雄县另一支摇滚乐队7乐队的主唱琪琪,现在就读于 “雄县二高”高二。而贝斯手门新宇今年还在上初中。

7乐队里面有雄安摇滚老炮,也有正在读书的高中生、初中生(图片由7乐队提供)

7乐队里面有雄安摇滚老炮,也有正在读书的高中生、初中生(图片由7乐队提供)

时间进入2013年,飞翎乐队的成员开始各自做起自己的事业,乐队也很少在一起排练写歌了。于是吉他手张二刚、鼓手朱磊就琢磨再玩一个乐队,他们找到了朋友乔晓东做吉他手,正在读初中的门新宇,被他们拉来担任贝斯手……用张二刚的话说:“这些年我教的学生没有一千也有八百。”

主唱琪琪岁数虽然小,但是却承担了创作的一部分任务, 7乐队的不少歌都是她在排练时即兴哼出来的。

我抵达雄县的前晚,7乐队在石家庄地下丝绒的那次专场上,琪琪显得从容得体,由于张二刚演出时候断了弦,琪琪就不紧不慢跟大家聊天:“要感谢我的班主任。”一个开头就有莫名的萌感,我得多久没听见班主任这个词了。然后琪琪又跟大家说了说身为艺术特长生的她在学校里有些孤独,讲到最后还问张二刚:“咋每回都是你出问题啊!”

张二刚只是一边讪讪笑着,一边调弦。

7乐队主唱琪琪所在的高中

7乐队主唱琪琪所在的高中

我见到他们的时候,就要过2017年的暑假了,而下学期,琪琪会去石家庄读高三,听到这个消息,大家都挺难过。

“别看我们贝斯手门新宇平时不吱声,心里可存事儿呢。听说琪琪要出去读书一年,我们停止了一年的活动,最后一次排练完,他一声不吭,把排练室里的设备和犄角旮旯仔仔细细擦了一遍。”张二刚和我叹着气聊起这件事。

虽然看起来都是嘻嘻哈哈的老爷们,可乐队在他们心里的分量却重。张二刚知道这件事以后,在排练室里躺了好几天。鼓手朱磊也挺难过的:“我们都三十多了,心气儿跟刚做乐队的时候不一样了!”

在雄县的第二个晚上吃完饭,我们一行人去飞翎酒吧喝了两杯。已经过了半夜十二点,酒吧里还有四五桌人。我们在酒吧中间的一桌坐下,和我们一起的女孩身后是一桌喧哗的酒客,朱磊看了一会儿,站起来让女孩坐在他的位置上,自己则走过去,坐在了比较吵的位置上。

飞翎酒吧里玩得开心的刘伟(左)和朱磊

飞翎酒吧里玩得开心的刘伟(左)和朱磊

作家孙犁晚年在其作品《芸斋小说》里记载了一位一直在白洋淀教书的老师:他来自他乡,在安新县教了一辈子的书,虽然文采斐然,但是他教书兢兢业业,生活怡然自得。孙犁最后说当地的人民会记得他的,当地白洋淀里的芦苇,茫茫的水洼会记得他的。

从飞翎乐队到7乐队,一晃也是十多年,没上过网站头条,甚至没演过那些大家都熟知的大型音乐节,也没有10w+的留言互动。但在雄安大大小小的超市门前、广场周围、工厂空地、婚礼现场……他们的音乐让那些白天在烈日下干农活的乡亲们,坐在小板凳上,抽着烟袋,脸上深厚露出皱纹里的笑容。朱磊、刘可心这样的年轻人也因为他们走上了一条和音乐与自由、快乐相关的路。

2014年7月,飞翎乐队在野三坡音乐节上演出(图片由飞翎乐队提供)

2014年7月,飞翎乐队在野三坡音乐节上演出(图片由飞翎乐队提供)

他们也一定曾经深切体会到和站在万人面前、站在时代中间一样纵情的雄壮和狂喜。

本文图片除署名外,均由孙大猴摄影