Anti Dogs反狗乐队:大家不喜欢我们是对的,喜欢是惊喜

2018/08/29

撰文:clouds

顶楼的马戏团乐队(以下简称“顶马”)2016年2月突然在微博宣布,主唱陆晨由于个人原因离队,余下四位成员:梅二、苏勇、杨芾、Pipa 另组新乐队 “Anti Dogs反狗乐队”(以下简称反狗),风格为后摇,上海“地标性”乐队顶马就此成为过去。

当时乐评人张晓舟转发说:“不要被反狗的后摇骗了,反狗再后摇,也是朋克的后摇,后摇的朋克,别忘了梅二是敌台台长,祝梅主唱想唱就唱,唱得漂亮!”

近一个月后,反狗发布第一首新歌 demo ,梅二的确开口唱了,但音乐风格一反以前的戏谑,跟朋克也没太大关系,他们变得严肃正经,还有些伤感和诗意。

“我们身上没陆晨那个气质,也没法复制那个东西 ”

要说反狗,就不得不提到顶马的历史。

在1990年代的上海,有两位摇滚推广人,一位是张磊,一位是孙孟晋。前者是杂志《音像世界》摇滚版块的主编,后者是电台节目《现代变奏》的主持人。梅二的摇滚乐启蒙就来自他们。高中时,他听唐朝、黑豹、魔岩三杰,觉得自己跟周围听流行乐的人不一样。

到了大学,梅二与失散整个中学时期的小学同学陆晨重新相遇,把他也带上了通向摇滚的不归路。两人在学校跟搞乐队的师兄玩,去美声乐器厂学乐器,组了一支名为 Seven 的英式摇滚乐队。毕业后,陆晨当了公务员,梅二进了广告公司,大家上了班没什么劲头搞乐队,随着鼓手去英国留学,Seven 乐队解散了。

2001年10月的一天,陆晨找到梅二,决定重新组一支奇怪的乐队,这便是“顶楼的马戏团”。在十五年的时间里,顶马的曲风经历多次变化,玩过实验音乐、民谣、土摇、朋克、小清新……跟着变化的还有乐队成员,上海那一代的乐手不多,整个圈子不大,大家相互之间都认识。2007年,当时的吉他手去了意大利,十四行诗乐队的贝斯手杨芾就过来帮忙弹吉他。2009年年底北京有场演出,梅二没法参加,请苏勇去弹贝斯,后来苏勇也加入进来。直到2012年,鼓手 Pipa 加入,顶马确立最终的阵容。

2014年,顶马前往台北参加街声举办的户外音乐节 Park Park Carnival ,也就是那时候,梅二知道了街声

2014年,顶马前往台北参加街声举办的户外音乐节 Park Park Carnival ,也就是那时候,梅二知道了街声

用上海话唱歌,喜欢恶搞,在舞台上做脱衣等各种“出格”的事……独树一帜的音乐和演出风格,让顶马成了上海一支具有代表性的乐队,有了大量乐迷,越来越多的商演找上门。2014年到2015年,他们几乎每周都有演出,最多的时候一周飞四个城市,但几个人都有正式工作,一直奔波在路上,搞得大家都很累。在台上又没有以前随意,不再能想干什么就干什么。

与此同时,主唱陆晨的状态也越来越差。2015年夏天,乐队成员在微信群收到陆晨的消息,说比较累,想休息休息。“你想休息就休息呗”、“那就先停一段时间呗,大家都不排了”……他们看到消息都不觉得突然,反而纷纷安慰他。休息了一段时间后,陆晨决定退出顶马。

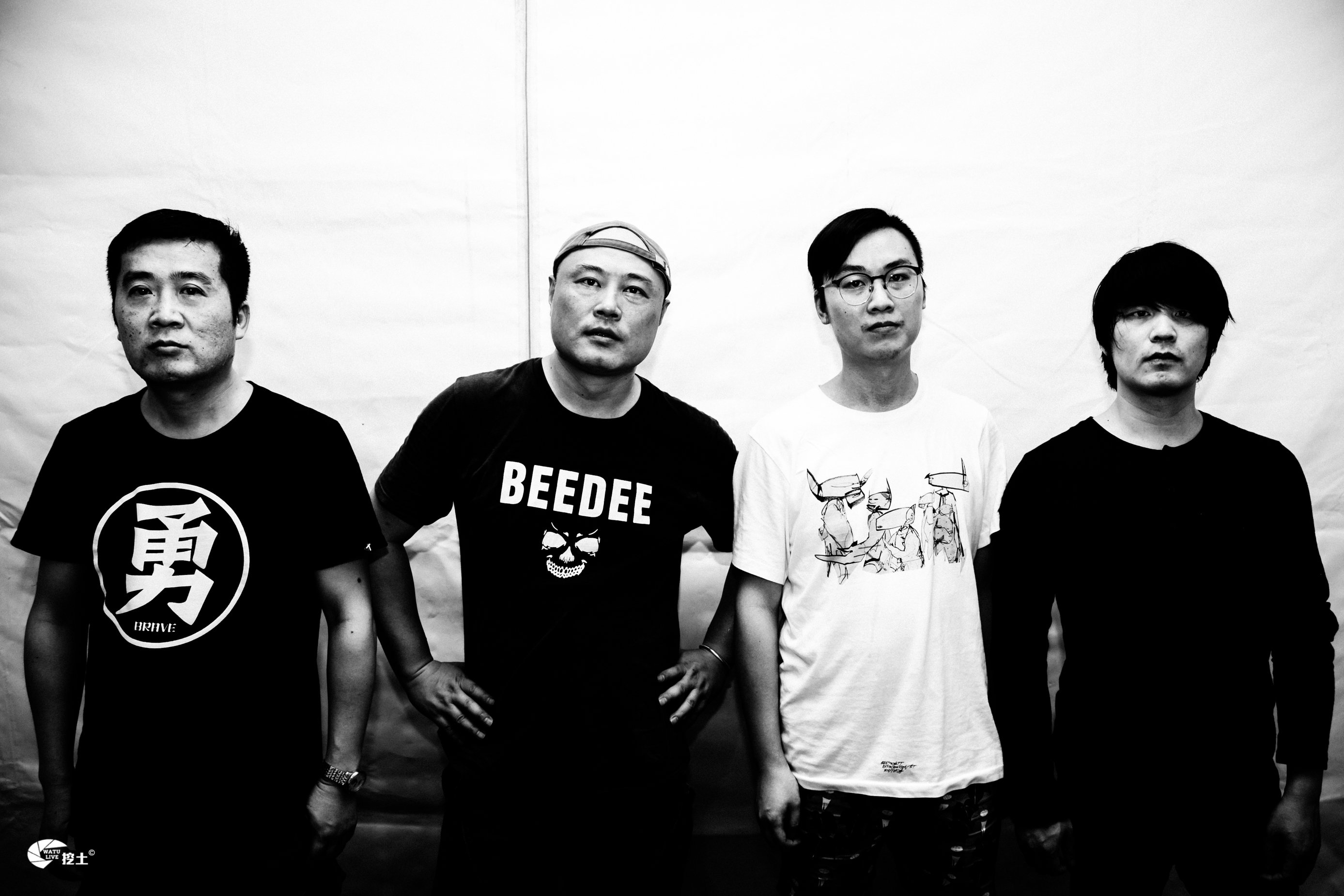

左起:吉他手苏勇,主唱/贝斯手梅二,鼓手 Pipa ,吉他手杨芾

左起:吉他手苏勇,主唱/贝斯手梅二,鼓手 Pipa ,吉他手杨芾

主唱走了,顶马还继不继续?剩下几个人最初的想法是——做。有谁上海话唱得比较好,他们就见面聊一聊。有一次找到一位做嘻哈的,大家聊得很兴奋,回去狂听嘻哈,讨论怎么编排。结果拖了一两个月,对方说自己太忙没时间,“嘻哈顶马”正式宣布告吹。

找来找去没有合适的人,梅二想想觉得乐队还是换个名字比较好。在很多人心目中,陆晨是顶马的代表性人物,如果他不在,换个主唱,随便后面做什么风格,沿用这个名字,大家都会很奇怪,也没什么意义。“这样做顶马也没意思,换个名字重新做个乐队,我来唱吧。”梅二跟苏勇、杨芾、Pipa 商量,大家也都同意了。

那阵子,梅二经常在乐队微信群里分享各种风格的音乐,看其他人的反应,如果不是很积极,估计就不太行。有时候大家说“啊,这个挺好的”,梅二转头又觉得不太能做好。梅二还提议过做朋克,但几个人年纪大了,搞朋克太费劲。后摇唱的少,节奏、律动、气质也没那么激烈,大家达成一致:“要不试试这个。”

“反狗”这个名字就是梅二在考虑做朋克乐队时期想到的。当时梅二在网上跟朋友聊天,流行用“你这个狗”骂人,“反狗”刚好反一下,让大家都不要做狗,加上跟“顶马”对仗,大家都觉得挺好。朋克没有做成,“反狗”最终成为一支后摇乐队的名字。

反狗刚宣布成立时,有乐迷说“梅二那么朋克,反狗名字也带着朋克基因。所以也许(他们做的后摇)会是 Hardcore Post-rock 之类的。”

反狗刚宣布成立时,有乐迷说“梅二那么朋克,反狗名字也带着朋克基因。所以也许(他们做的后摇)会是 Hardcore Post-rock 之类的。”

到了2016年2月,在顶马事先答应的所有演出结束后,乐队在网上宣布了顶马解散、反狗成立的消息。乐迷们心碎、遗憾的同时,也有人把顶马剩下的成员玩后摇调侃为“主唱走了,我们可以玩后摇了”,这个梗后来甚至出现在反狗的乐队简介中。

到现在,有些特别喜欢顶马的乐迷还在钻牛角尖:为什么要改名字?为什么不把顶马继续做下去?为什么陆晨走了你们就不能做顶马了?

梅二很坦然:“因为陆晨走了嘛,我们身上没有陆晨身上那种气质,我们也没法再复制那个东西”。

“ 试过在后摇里加朋克,后来想还是尊重自然规律”

早在2000年初,上海一支名为“戈多”的乐队已经玩起了后摇,创始成员中的一位就是孙孟晋。梅二跟戈多的成员很熟,经常听他们的歌。

真正开始了解后摇,已经是2010年的事。以前,互联网还没有那么发达,上海的文艺青年想要听新歌,大部分都会去位于西康路的大自鸣钟电子市场淘碟,打口、盗版、DVD、黑胶什么都有。

一次,梅二在一堆唱片中看到美国后摇乐队 Explosions In The Sky 的专辑封面,觉得挺有意思,就买下了。回去播到第一首,等了近一分钟后,一声鼓点下来,所有乐器的声响突然之间爆炸,他一下子就被迷住了。但直到那时候,梅二也从没想过未来自己也会做后摇乐队。

梅二的微博简介里写着一句:吉他贝斯鼓,样样稀松。除了大学时学了三个月贝斯,后来全靠在乐队里摸索练习各种乐器

梅二的微博简介里写着一句:吉他贝斯鼓,样样稀松。除了大学时学了三个月贝斯,后来全靠在乐队里摸索练习各种乐器

决定做后摇后,反狗的成员各自集中一段时间听后摇,比如 Mogwai、Sunlight Ascending、Russian Cycles,从中学习一些东西,这跟以前顶马的创作方式几乎一样。

刚开始,反狗在排练中一起摸索动机,但这样效率太低,排练八九次才能写出一首歌。后来梅二干脆先在家里用吉他弹出主框架,用手机录下来传给其他成员,大家再各自在家丰富编曲,等排练时只要合起来就行,基本上排练三次就能写出一首歌。风格更多承自 Explosions In The Sky 、Mogwai 等欧美后摇,气势磅礴,用暴风雨般的爆发冲刷干净所有的铺垫和压抑。

上海有很多地下室改成的排练房,反狗每次按小时租用。夏天跳蚤多发,他们还要自带杀虫剂排练

上海有很多地下室改成的排练房,反狗每次按小时租用。夏天跳蚤多发,他们还要自带杀虫剂排练

为了跟别的传统后摇乐队不一样,喜欢日系摇滚的 Pipa 把鼓打出很多小的切分,让律动不是那么平。梅二还试过往后摇里加一大段朋克,不过这两种风格很难融合,听起来很别扭,特别生硬特别蠢,后来他想还是尊重自然规律吧,就放弃了。

反狗第一首歌的歌词,用的是海子《黑夜的献诗》。起因要追溯到梅二大学时,他第一次读到这首诗,脑海中立马浮现一个场景:傍晚,大地已经丰收完,剩下一片荒凉,黑夜慢慢升起。他觉得那种感觉特别美,一直想要把这首诗写成歌。

杨芾学日语,受日系摇滚比较大,在乐器的编排上会更加丰富和巧妙

杨芾学日语,受日系摇滚比较大,在乐器的编排上会更加丰富和巧妙

写了五首歌后,断断续续录音、混音了一年,反狗终于发布第一张专辑《黑夜的献诗》。五首歌风格比较杂,也没有统一的主题,但通过这五首歌,他们差不多知道自己到底想做什么样的音乐。像《花》那种结构复杂、“味道”又重的歌,他们以后都不会再写。

反狗首张专辑《黑夜的献诗》的混音师宇哥,以前是合辑《红星一号》的录音师,给郑钧、许巍、窦唯做过录音、混音

反狗首张专辑《黑夜的献诗》的混音师宇哥,以前是合辑《红星一号》的录音师,给郑钧、许巍、窦唯做过录音、混音

出完第一张专辑,反狗决定把崔健的《最后一枪》改编成《The Last Shot》,向这位中国摇滚前辈致敬。1993年7月,崔健在上海举办演唱会,17岁的梅二跟同学一起坐着15路公交车奔赴上海体育馆。那时候作为一个生活闭塞的高中生,他从没见过那么多奇怪的人,有长头发的,还有穿军靴军装、皮夹克的。穿梭在这样的人群中,他感到一个新的世界正朝自己打开。

在现场,舞台上站着崔健和他的多人乐队。演出到高潮时所有人都冲到台前大合唱,梅二被那种气氛感动,决心一定要做摇滚乐队。回家后他把崔健所有的歌都补了一遍,在《解决》这张专辑中,听到了纯音乐版本的《最后一枪》。十几年后,梅二认定,这应该是中国第一首后摇。

排完《The Last Shot》,反狗用手机录了一下,发现这首歌有将近十三分钟,但情绪在这,大家觉得没有必要再去缩短。正式公布这首歌的那天,媒体人叶三转发说,这是她听过的对崔健作品最好的致敬。

因为顶马的歌都有歌词,反狗也习惯性地给一首歌写点主题性的东西,都是梅二看书、电视、电影,或是坐地铁时突然从脑中闪过的念头。比如《慈悲》是他看了一个MV,有人在铁轨上走,让他联想到花撞在铁轨上,路内的同名小说更让他觉得,对于需要慈悲的人来说,和花相比,馒头才是实实在在的。于是,他写下“手中的莲花落地后变成馒头”这样一句词。

《The Last Shot》的混音师是发光曲线的吉他手波波,母带则找了 S.A.G 的姜北生

《The Last Shot》的混音师是发光曲线的吉他手波波,母带则找了 S.A.G 的姜北生

“如果我们现在回到那个火的状态,又会不舒服吧 ”

随着上海的房价越来越贵,梅二的家从原来的市中心静安区慢慢往外搬到了西南边的松江。杨芾和 Pipa 住在浦东,苏勇又在靠南边的闵行,几个人分散在大城市的四周。2016年秋天,因为工作原因,梅二离开上海,长期居住在北京,反狗四位成员之间又多了一千多公里的距离,要见个面不太容易。

大家各自按部就班地工作和生活:梅二是自由职业,平时全国到处跑拍片,或者给五条人、生命之饼等独立音乐人拍MV、当VJ,定期回上海排练并见见家人;杨芾在某五百强公司上班;苏勇是一家电子乐器制作公司的员工;Pipa 做着鼓的测评,陪鼓手大师策划全国巡演。

苏勇初期加入顶马时是弹贝斯,梅二改弹吉他,梅二说后来发现勇哥的吉他比自己弹得更好,又改成勇哥弹吉他

苏勇初期加入顶马时是弹贝斯,梅二改弹吉他,梅二说后来发现勇哥的吉他比自己弹得更好,又改成勇哥弹吉他

反狗不再像顶马时期那样受到大量瞩目,这个名字更像是留在了人们的某段都市传说中。大家总会把反狗介绍成一支顶马的后续乐队,但因为曲风跨越太大,可以说跟顶马完全背道而驰。原先顶马的很多乐迷并没有自然变成反狗的乐迷,在后摇领域,反狗又是一支没太多经验的新乐队。

新乐队成立后的第一场演出,是在2016年上海草莓音乐节的爱舞台。作为第二支表演乐队,他们上场后发现观众坐在离舞台有一段距离的地方,演出时完全没有人站起来。梅二感到特别奇怪,这完全不像一个音乐节的状态,觉得是自己演得不好。后来看朋友圈才知道,因为爱舞台是通往主舞台的必经之路,主办方为了保证去主舞台的道路通畅,要求前排观众必须空出五米。

2017年东海音乐节,反狗被安排在露营区演出。原本主办方的设想是用鲜花和木头搭一个舞台,没想到恰好遇上台风,演出被临时换到露营区接待处的室内。外面刮大风下大雨,很多观众都躲在帐篷里没出来,等前面的乐队演出和讲座结束,反狗上台已经是午夜十二点多,台下基本只剩十几个志愿者。

这些在外人看来略微尴尬的时刻,几个人倒是不太有所谓。“大家不喜欢反狗是对的,喜欢是惊喜。”他们并不急于要把乐队做成什么样,之所以顶马解散后,剩下的人还要做乐队,是因为如果一旦不做,可能这辈子都很少去摸琴。

反狗乐队中,只有鼓手 Pipa 的工作会跟乐器接触,他最早在上海做视觉系乐队

反狗乐队中,只有鼓手 Pipa 的工作会跟乐器接触,他最早在上海做视觉系乐队

梅二觉得现在乐队的状态像回到了早期的顶马,更加舒服,没有那么多成名后的压力,写歌、排练、录音、演出,都不着急。梅二写完一个动机,就回上海找队友排练一下,一张专辑隔个两年也没关系,如果有外地的演出就当成是旅游,心态特好。“大家的生活状态就应该是这样,如果我们现在突然火了,回到以前那个状态的话,大家又会觉得不舒服吧。”

演出完大家不再像年轻时那样喝醉酒,和曲风的转变一样,他们的生活也变得更加低调克制。梅二在采访中总是会不时地提到大家“年纪大了”、“都有老婆孩子”、“又是家庭又是工作”,中年状态下的反狗看上去好像真成了一支佛系后摇乐队。

大概他们觉得自己是真的老了。

今年六月,反狗签约街声派歌,梅二被对接群里拉入了九个员工惊讶到。他说顶马曾经联合了十几支乐队,反对网易云音乐没有经过授权就上架他们的歌。现在自认反狗在版权方面带不来太大收益,不过全平台上架新歌,帮助保护版权,还有机会参加简单生活节、西湖音乐节,让他们决定跟派歌签约

当我去流浪

如果你要去一个杳无人烟的地方流浪,只能带三张唱片、一本书和一件生活用品,你的选择是什么?

吉他手苏勇

唱片:郭德纲的单口、对口、群口相声

书:《笑林广记》

生活用品:瑞士军刀

吉他手杨芾

唱片:羊毛衫乐队和 Blur 乐队的精选

书:《山海经》

生活用品:华为手机

贝斯手梅二

唱片:生命之饼《十年反抗》、Envy 随便哪张、FC Five 精选

书:《冰与火之歌》

生活用品:一把箱琴

鼓手 Pipa

唱片:Dave Weckl 的任意三张

书:Dave Weckl 的任意一本教材

生活用品:打火机

点击这里,试听Anti Dogs反狗乐队在街声上的作品。

本文图片来源:Anti Dogs反狗乐队

校对:马外外