当我们怀念育音堂凯旋店时,我们在怀念什么?

2024/07/03

“但是大家还是希望这些包含着无数人感情和记忆的城市建筑能留下,一回到这里,就能再声嘶力竭地呐喊“我们永远纯洁”,但凡走十米,站在在天山公园里,谁有这个勇气喊出这个口号呢?”

《向橘红色的天空叫喊》对于国内大部分摇滚乐迷来说不是一首金曲,也正因为小众,这首充满了2000年代风味的曲目成为了2024年六月育音堂凯旋路店歇业的一个注脚。呜咽的口琴,人声夸张的吟唱、现场的吉他、小提琴应和、充满“理想主义”的歌词朗诵……这首歌毫无疑问是上海摇滚乐这三十余年的最富盛名、最有感染力的的的代表曲目。

陆晨(顶楼马戏团主唱)、育音堂凯旋店、加上这首歌,真的像陆晨在6月19日育音堂临时起意的告别演出上说的“我们永远年轻”,随后嘿嘿一笑加上了那句“我们是永远年轻的活化石”。

蘑菇团这天也演出了他们的2019年发布的曲目《育音堂》

蘑菇团这天也演出了他们的2019年发布的曲目《育音堂》

即便如此,台下的观众丝毫没有被这一句插科打诨所影响。视频里,男男女女,参差错落挤在育音堂凯旋店(小白楼)一两百平米、不大的空间里,声嘶力竭地喊着“我们永远地年轻/我们永远地倔强/我们永远地纯洁/没有人可以消灭我们。”力争成为这些活化石的一部分。

没错,对于历史来说,短短的二十年不值一提,但是对于商业模式不甚清晰、入不敷出的乐队、场地来说,这不亚于百年老店——每一天都是被这座城市里愿意消费、愿意花费时间的观众所滋养。这样的场景就像大学的社团一样,随着一批人毕业工作、结婚生子稍纵即逝。

也不怪这些台下的观众似乎比台上更加入戏,平日里关心房价、资产、孩子上学、中年危机的他们回到这个可能已经陌生,但承载了不少青春回忆的地方,他们才敢如此抒发出这些在当下的网络坏境中显得十足古早,十足肉麻的言语,也只有配上几乎破音的声嘶力竭,这样的话语才显得足够真诚,足够疼痛。

这座“小白楼”确实也足够倔强,一街之隔东侧是延安西路地铁站,几十万人在上面飞驰而过,几千几万人从这个车站被送到各个地方。地铁站下面的麦当劳几十年如一日,安安静静稳定创造着第三产业GDP。小白楼西侧则直接是天山公园,说其是公园的一部分也不过分。但是更倔强的在这里:小白楼和马路的过度地带仅有那两阶一共不到半米的台阶,你大概率要通过逆行、横穿马路、走机动车道等等办法才能进门,如果延安西路上抓自行车罚款的在这里设一个点,恐怕纠正的违法行为不亚于前者。

前育音堂史话

“在龙漕路看过冷血动物、冷酷仙境,顶马,看杭盖的时候一直在门口聊天,聊完演出都结束了,买票了却什么也没看,只好买了当天的杭盖小样。还在那里看见过孙孟晋的演出,杨波、张晓舟、颜峻都在,那天我和他们四个人一起合影。那时候育音堂有会员制,有会员卡可以打八折。”

——BUG厂牌 loveisbug

“2006年,当育音堂还不是场地方是主办方的时候。因为21 Grams在小白楼的前身育音堂龙漕路时代已有过演出比如:2006年5月12日,为沼泽乐队“大风起兮”全国巡演上海站担任了嘉宾,所以对张海生老师并不陌生,至于小白楼,第一次观演及和谁一起去的已记不清,21 Grams演出记录里最早一次在小白楼打卡时间是2009年10月14日, 为桂林后摇乐队Misswoman全国巡演上海站担任嘉宾。小白楼有一种非常Vintage/Old School的气场,符合2010年前,中国Livehouse原生态标配风貌。”

——上海后摇/器乐摇滚乐队21Grams吉他手 查禮譚

“大概 07年刚到上海就知道育音堂了,第一次去是2008年的8月,大夏天,看一场民谣拼盘:赵老大/吴吞/吴宁越/冬子。场地比我想象中专业和正规,专业是从音响效果来说,正规是因为老板张海生,我第一次去穿着正装拿着电脑包,张海生在门口对我说,这里不推销。”

——平时是池沼厂牌负责人和回春丹经纪人在育音堂是暴走蜗牛主唱的番茄

“知道育音堂一开始是龙漕路属于徐汇区,大概2005年左右吧”

——音乐制作人Jubal

“2008年,应该是自己去的,看了蘑菇头和小自然和momo”

—— Luuv Label主理 lulu

“第一次听说育音堂是很多年以前,那时全国能叫得出名字的 livehouse不多,比如成都小酒馆、上海育音堂。第一次去是去年,在育音堂音乐公园店演出完以后正巧有朋友的乐队在凯旋店演出,就去了,自己去的,印象最深的是紧挨着地铁,旁边的麦当劳一个户外喇叭对着育音堂放歌。演完以后很多人都留下来喝酒聊天,这一点是和绝大多数 livehouse不一样的地方,留得住人,紧挨着地铁站的位置也让我想起了在东京看到的 livehouse,非常独特特别以及好玩 ”

——鱼尾纹乐队施颖

“第一次是11年冬天移居上海,看的演出是个拼盘,有鸭打鹅和香蕉猴子”——和平和浪小雨

如果说起上海上古时期的演出场所(那时候当然没有Livehouse这个词),ARK是不可越过的。2001年五月,具有全中国最好设备的ARK开业。

“当年12月9日,上海乐队在 ARK 联演。演出阵容为:戈多、水晶蝶、扩音器、顶楼的马戏团、Junkyard 和特邀嘉宾日本摇滚乐队 Beanbag 。演出组织者是可与孙孟晋并驾齐名的费强。那天,费强身穿一件红毛衣,在台上激动地大喊:“上海的摇滚是永远会坚持下去的!……这里,让一些认为摇滚就是在不听摇滚的人面前说我是摇滚,然后在摇滚圈里面说你们是傻X的这批人,见鬼去吧!” 这在今天的年轻一代看来略带矫情的口号式语句,却是当年最真实的表达”——《鲜花正在盛开 :上海摇滚编年史》

当时作为ARK调音师的张海生同时也是哺乳动物、维多利亚空间两支乐队的乐手。和当时全国各地的主办方一样,他也在各个酒吧、夜总会、包括ARK举办各种各样的演出,第一次安定下来的“育音堂”,就在龙漕路的旧仓库里。

2007年,育音堂搬到了这个倔强的场地,一呆就是14年。

「育音」

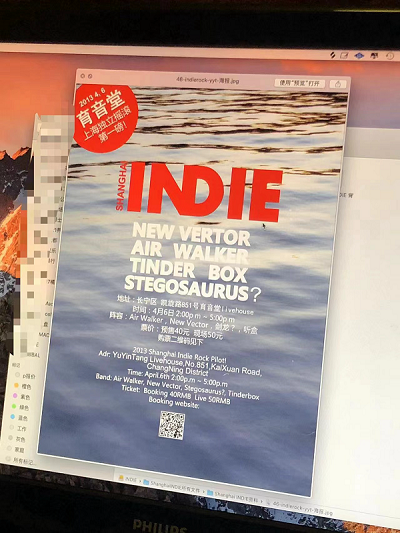

“我很久前做过一个音乐厂牌叫 Shanghaiinde,隔三差五就会组织一些上海本土的独立乐队音乐人演出 ,不乏有乐夏上出现过的乐队,还有现在依然活跃的本土乐队。有幸厂牌第一次活动就在育音堂,要说印象深刻的演出莫过于自己主办的活动了。”

——音乐制作人Jubal

“也许是我们自己主办的 Paellas?2018年3月吧。也许我真的很爱 Paellas的气质和曲风吧。冷色调的性感浪漫。”

——Luuv Label主理 lulu

lulu在育音堂DJ

lulu在育音堂DJ

“每次都是带乐队来演出,几乎都在控台看完全场。记忆最深还是堆填区的第二次巡演吧,主唱在苏州喝多跳了河,第二天是穿着酒店那种没有脚底板的拖鞋演的,演疯了,演一半把拖鞋挂麦克架上光脚继续演。在这样一个空间场景下,年轻人挣脱所有束缚沉浸在自己的世界里。那天他们翻唱了《all apologies》,大家一直在pogo,最后返场唱了《FLIP OVER》,大家一起喝醉,大笑或者哭了。还开玩笑说不然再加一场还会不会售罄,谢谢音乐公园店最终帮我们完成了。”

——糖果怪兽主唱、演出经理/经纪人 边琳

和平和浪在育音堂的第一场演出 和叫来的一大堆朋友

和平和浪在育音堂的第一场演出 和叫来的一大堆朋友

Me and My Sandcastle 在育音堂音乐公园店的演出

Me and My Sandcastle 在育音堂音乐公园店的演出

“第一次去育音堂(凯旋路店)看的应该是2015年民谣歌手纣王老胡的巡演”。-

——曾经特别热衷于定格 Livehouse场景和独立音乐人形象的爱乐者 马好思

“第一次来小白楼就是自己乐队大叫控 2020年的巡演,也是我们第一次的巡演第二站。当时育音堂在我脑子里没有什么特定的预期形象,但是我很喜欢它挨着地铁站,周围有麦当劳有便利店,还有二楼休息室的复古感。”

——大叫控乐队 主唱刘星汉

在全国场地的里,育音堂绝对不是特别活跃的那个,无论是传说中的“北SCHOOL,南酒球”,还是各种各样场地乱花迷眼的都市传说,育音堂都不显山不露水。工作人员客客气气,把工作做好、做完,不会有太多额外的情绪。可是无论是对于小乐队巡演、拼盘的场租减免、还是对于各类扶植年轻乐队的赔本活动的帮扶,(当然包括场地自己做的Open Mic、New Face地下新声),他们都悄悄做了。

用看上去马上就要不流行的流行话说,简直是i人主办方的天堂。

喝一杯!

“必须喝多过,就是啤酒,小白楼这个气场喝别的有点别扭。真的忘了在场都有谁,大概率有土豆(我们有首歌叫土豆,就是写他的),原因可能是当天大宝(我们主唱)没开车,一般遇到这种情况都会喝多”

——和平和浪 吉他手小雨

“嘉士伯生啤或者金汤力。近期喝的最多的一次是不久前2024年6月23日由LiveCNmusic主办的“分界之地”演出, 这也是21 Grams最后一次站在小白楼的舞台上,演完后我和友人们喝的很尽兴。”

——上海后摇/器乐摇滚乐队21Grams 吉他手查禮譚

“没有喝多过,育音堂的酒不错但是一般我们出去喝。喝的是拿酒券换的青岛或者福佳白。喝最多是喝了两瓶青岛。自己一个人喝的,因为觉得不够喝。”

——Me and My Sandcastle 爱育音堂的晓柱

“第一次喝多就是上礼拜 恰逢我们和霉酪巫乐队还有Pylon一起在音乐公园店演出。演出完后和二姨一起来最后看了看育音堂老店。碰见了四年前在给大叫控第一次来育音堂调音的调音师兔子,最后大家叙旧叙着叙着就喝多了。”

——大叫控主唱刘星汉

“基本次次都喝多。每次都很开心,演出都很近距离很燥,演完了都是一群朋友赖在场地不肯走,不知不觉就在门口的小石狮子喝多了。

疫情时候堆填区巡演上海站,海明拿着一瓶Jameson,也没有杯子,大家你一口我一口的喝,说了很多话,很快就喝醉了,第二天怎么也记不清都说了什么。”

——糖果怪兽主唱、演出经理/经纪人 边琳

“肯定是啤酒,没喝多过,因为喝车不开酒。”

——音乐制作人Juba

在寸土寸金的上海,育音堂的扎啤长时间买一送一,就是30左右的价格。并且在演出场地里,尤其是不以酒水作为卖点的场地里足够新鲜,乐队赠饮也是雷打不动的一人两支啤酒,小饮怡情,大饮伤身。

为了所有明天的聚会!

“参加了一个告别拼盘,午夜场,不试音,上台出声就演,每个队 45分钟,很过瘾,那天太闷热了,整个上海的户外就是东北澡堂子,我说的不是洗浴休闲大众点评能团购送果盘的,是九十年代那种集体淋浴,旁边大哥主动问你用不用帮你搓背那种。也没怎么跟人聊过,想起来这个事总觉得和小白楼的告别大家都很含蓄,一是真的太多故事了,稍微掀开这么一个小角看一眼也不想打扰这些回忆,再一个育音堂也没黄,人运营的好好的,只是这个地方有拆迁变动。”

——和平和浪小雨

“翻出了之前给堆填区写的巡演日记,发给了老张,掉了几滴眼泪。晚上演出结束,小徐发微信问要不要去老店见一面喝一杯,想着下次再来上海可能那个路口神奇的不大的场地已经没有了,于是又去“喝一杯”,这“一杯”喝到了天亮。大家说了很多以前匆忙来不及说的话。”

—— 糖果怪兽主唱、演出经理/经纪人 边琳

“是我们十几二十年青春记忆的某种终结,也是我们心里据点型社交型场地的句号,虽然育音堂其他店还在继续,朋友们依然还会再去,但是那种“哪怕一切不如意,起码还能去老育音堂燥一把”的心情有点奇怪的变化。只能这么形容了,我爱育音堂,法国人也是。”

——平时是池沼厂牌负责人和回春丹经纪人在育音堂是暴走蜗牛主唱的番茄

“对于市政规划我没有什么发言权,不过我觉得有些东西对于一个城市来说是无比珍贵的,类似于一个精神家园或者归属地,小酒馆因为《成都》这首歌的爆火受到了成都上上下下各界的爱护和推崇,已经成为成都的一个文化名片,一个有十几二十年历史的 livehouse也许对很多人来说并不熟悉,但她是一大帮热爱音乐热爱艺术的人的精神寄托,这一群人可能从小就在这里看演出,陪伴了他们整个青春,他们中很多人可能后来自己也成为了音乐人,受到广泛的认可,而他们的梦开始的地方只有这里,这个地方本身就具有重要的文化价值,这种价值不能在某一首歌爆火之后才被察觉到,歌曲爆火无法被复制,精神家园一直都默默的在那里发挥着光和热,直到她被迫停业那天。干杯!致我们无处安放的青春。”

——鱼尾纹乐队 施颖

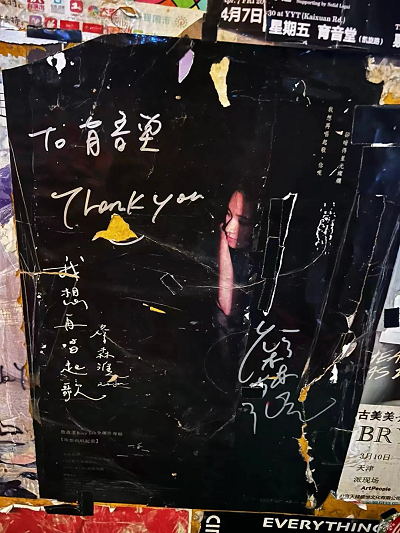

当年Hello Nico 的主唱詹宇庭来育音堂演出时特意在她姐姐詹森淮的海报前合影、并且说再也回不到小场地演出了,以至于演出前喝醉

当年Hello Nico 的主唱詹宇庭来育音堂演出时特意在她姐姐詹森淮的海报前合影、并且说再也回不到小场地演出了,以至于演出前喝醉

就像北京乐迷时不时怀念老What、怀念愚公移山、星光现场、怀念D22、怀念鼓楼MAO、13CLUB……这样的场地都带着十足的地方色彩、时代色彩。

在上一次街声大登陆上海站的时候我还想,这年头,什么建筑会把窗子做成潜水艇的舷窗啊?

什么场地会有一个在二楼的,要穿过长长走廊的,一间是一个马桶,另一间是一马桶,一个小便器的厕所啊?

当然,什么场地会正门前面30cm就是车水马龙的车道啊?打车司机都不敢离路边太近,乘客稍微不注意,就会把车门磕在马路牙子上。

那是,什么场地会在武英殿直线距离200米以内,3平米不到的舞台墙上画着一个刘继卣版本的大闹天宫孙悟空的白描啊?

什么场地会开在段祺瑞执政府里面,二楼有漂亮的、宽敞的乐队休息区,墙上有着漂亮的木质的看起来像是水杯柜子但其实是雪茄柜啊?

什么场地会在方泽坛直线距离200m以内,能容下1000人,看完演出就能吃广式早茶啊?

什么场地会在清华北大,学院路八大学院边上,不到100平米的场地一年亏百八十万啊?

就像小雨说的,育音堂还有音乐公园、新歌空间,还有老卵,大家尽可以去消费,去认识朋友,去看新老乐队,火的不火的音乐人。

但是大家还是希望这些包含着无数人感情和记忆的城市建筑能留下,一回到这里,就能再声嘶力竭地呐喊“我们永远纯洁”,但凡走十米,站在在天山公园里,谁有这个勇气喊出这个口号呢?

说回顶马的这首歌,很多人会把“叫喊”写成“呐喊”。容我们咬文嚼字一下,呐喊有目的,有抱负,希望某件明确的事情迅速成功,坚决、不惜代价。

但是叫喊就无目的、颓多了。我们曾经在某个时期觉得摇滚乐、独立文化是值得呐喊、值得不遗余力去推广的。可往往到了荷尔蒙退去,现实问题涌上的时候,很多乐队成为主流的时候,别说呐喊,就是叫喊也得找一个安全、隐秘,不言自明的场合里,那就是这座小白楼。

本文图片由受访者提供

作者:孙大猴